Screenshot | らき☆すた (2007)

角色,世界与消费

文章原名:Character, World, Consumption

出处:Steinberg, Marc. “Character, World, Consumption.” In Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan, NED-New edition., 171–204. University of Minnesota Press, 2012.

作者:马克·施泰因伯格(Marc Steinberg)

翻译:KAFAK、水色文书、Salzivelm、YDDD、KuronekoS、Rex salsamenta、U.N.オーエンは愛音なのか?、JALKKK、九畹采萧

校对:@村上 侑、九畹采萧

编辑:夜深人静

文章基于CC BY-NC-SA 4.0发布,仅供个人学习,如有侵犯您的布尔乔亚法权,请联系并提醒号主立刻践行游士删文跑路伦理。

即使不再追求批评的公共性,但仍期待着新的批评可能,欢迎有志者投稿(翻译或原创文章):[email protected],或加入qq:862806192

在前一章中,我指出了将现今所谓的媒体组合(Media Mix)现象与其来自营销话语的词源区别开来的重大差异。我也强调了1963年左右在动画业界形成的、事实意义上的媒体组合,与现在被公认为是角川在七十年代中期及其后所开创的媒体组合之间的相似之处。既然角川的媒体组合受益于六十年代发展起来的动画媒体网络,那么,将它视为这个动画体系的拓展也就不足为奇了。考虑到角川之后将成为操作日本动画式媒体组合的大手子(anime media mix)【译注:或灵活译为“动画的媒体组合”,此后不再赘述】,这种联系就显得尤为重要了。

然而,如此强调阿童木现象与角川媒体组合的连续性,也有削弱它们之间差异的风险。为了引入本章的核心议题——即角色-世界关系,及其在角色营销、媒体组合与现代资本主义内部愈发重要的这一事实——我们需要将发生在七十年代的,将角川的媒体组合与日本动画体系所发展的媒体组合区别开来的两个重要转型纳入考量。

第一,是媒体组合逻辑从动画向文学、电影和原声音乐领域的拓展。换言之,角川对后来所谓媒体组合的采用,标志着跨媒介(transmedia)实践从某一特定范畴(动画体系)向整个媒体领域的拓展。[1] 无数企业正是在这一转变的带领下,走向了媒体组合的战略。正如亚历山大·佐坦(Alexander Zahlten)论及角川集团时所言,时至八十年代,“践行角川式媒体组合的企业,涵盖了电视台、广播电台、出版社、玩具公司和唱片公司;实际上,八十年代末,在媒体界耕耘的日本企业几乎没有不参与院线长片制作的。”[2] 角川在七十年代所开创的媒体组合战略,逐渐成为了主流。

角川所实现的第二个转变,是将媒体组合的各种分流整合到某个单一(子)公司(single company)内部,继而创造出一个媒体组合集团;先前,虫制作等动画公司采用的媒体组合模式高度依赖旗下动画作品/角色的授权费,相比之下,角川则将媒体生产的大部分环节整合到了自家的子公司里。角川之所以能够发展为日本规模最大、最具代表性的媒体集团之一 [3],正是因为它的媒体整合使其能够在旗下众多杂志上连载漫画,通过子公司出版单行本、制作TV剧集、发行电子游戏、拍摄真人电影——所有业务,均在角川集团内部或角川品牌名下完成。

即使是制作委员会这种融资模式的崛起,也没有与企业集团化的趋势发生冲突;相反,它吸收了后者。制作委员会早在八十年代便有出现,但其声名鹊起却是在九十年代末零零年代初。[4] 它指的是数家公司为制作某部电影、动画或媒体组合产品而暂时结盟,并各自为该项目贡献资金和/或资源的一种融资模式。因此,制作委员会虽以临时性的商业项目为基础(并且,无论利弊如何,形成了一个防止任意一位委员完全掌握控制权的、分布式的决策系统),却也采用了媒体整合的模式。[5] 这种以制作委员会为基础的媒体整合,在保证某一系列在不同媒介间传播的同时,更使文本间的协同互惠(synergetic cross-fertilization),以及在某一媒体系列中融入对另一系列的推广成为可能。

第四章讨论过的角川《凉宫春日》系列(2003-)便是这种媒体整合的典例。《幸运星》(2004-)则是另一个值得考察的案例。最初,它是美水镜在角川旗下的《Comptiq》(コンプティーク,这本月刊在副标题部分自称“媒体组合游戏杂志”)连载的一部漫画。在TV动画改编(2007)中,泉此方读着《Comptiq》;另一幕中,她如痴如醉地读着角川发行的小说《穿越时空的少女》。(同期上映的爆款剧场版动画改编是筒井康隆原著的松散续篇;角川春树早在1983年便推出了原著的首部电影改编)【译注:这两幕分别在第3集16分21秒、第4集17分05秒,不用谢。】(这些角色不仅是角川媒体组合的产物,更是后者的忠实粉丝——这当然是一种调侃,但其所生成的交叉媒体(cross-media)联系和互文的推广效果,正是媒体组合生态(environment)赖以为生的基础。[6] 就此而言,这种特定媒体组合当中的,不同产品之间的融合(convergent)协同关系的演进,在企业集团的媒体资本模式中找到了它的逻辑延伸。在这种媒体资本模式中,文本和媒体环境生产的各个环节,要么由同一企业的不同子公司完成,要么由制作委员会模式所结成的临时企业集团运作。由此可见,角川对媒体组合的两大变革在于:将媒体组合的范围拓展至更广阔的媒介情境(media context),并将它的各个组成部分整合在同一家媒体集团旗下。

泉此方手中的是贞本义行插画的新装版 (元古I.G部落&华盟字幕社)

角川的两种媒体组合

然而,八十年代末期的角川却有着日益严重的内部分歧——最引人注目的,是当时角川采用的两种媒体组合间不断扩大的分歧,其中之一最终导向了以《凉宫春日》系列和《幸运星》为代表的新型媒体组合模式。正如我们在前一章所看到的那样,角川春树式“电影·书籍·原声+广告”的组合率先带领角川书店走上了媒体组合的道路。春树的灵感源自过去在日本动画式媒体组合中发展而来的,媒体实践的生态化(environmentalization),但其也借鉴了大制作电影+大规模市场推广的商业模式。如此这般,春树的媒体组合包含着对电影及其广告营销的大量资本投入,以期获取更为丰厚的回报。[7] 然而,在七十年代末,以及,八十年代末,角川春树媒体组合的逻辑一而再再而三地显得站不住脚;电影投资规模不断扩大,回报却日益萎缩。[8]

八十年代末九十年代初,角川书店旗下唯一实现盈利实际增长的部门,是角川春树的弟弟历彦所运营的子公司:角川传媒事务所(角川メディアオフィス)。[9] 届时,角川历彦正在这个公司中开发一种有别于过往模式,以杂志为中心的媒体组合。它采取了市场细分的战略,将重心放在开发以御宅族为主的微观市场(micromarket)上,例如角色扮演游戏、新兴的主机和电脑游戏市场及其他动画相关的细分领域。《Dragon Magazine》(专注于《勇者斗恶龙》[1986-]成功后雨后春笋般出现的PC端角色扮演游戏)、《New Type》(动画杂志)、《Comptiq》(《幸运星》中的角色阅读的那本,主要报导电子游戏市场)等杂志,为动画录像带,电影、电子游戏以及小说改编的创作与营销奠定了基础。[10] 不同于含蓄借用动画体系商业法则的角川春树,这种媒体组合明确将自己定位于动画媒体的谱系当中。它围绕着杂志进行组合,在漫画、电子游戏、动画和小说等多元的媒体形式中蓬勃发展,并将动画、电子游戏等相关媒体的狂热消费者作为它的首要推广群体。正如大塚英志所说,历彦的战略从一开始便围绕着“漫画·电子游戏·动画·小说改编”的四板斧展开。这种媒体组合在以下几个方面上亦与角川春树的商业模式形成了鲜明对比:它的项目规模更小,面向的是现有市场、或新兴微型细分市场的开发。其瞄准动画爱好者的策略也与德间书店等中小型出版商的商业策略交相呼应,并进一步与六十年代的日本动画式媒体组合建立了联系。[12]

角川两兄弟的权力斗争——归根结底,两种媒体模式间的较量——是如此激化,以至于两人在1992年分道扬镳。辞职后的历彦带着手下大部分员工成立了名为MediaWorks的新公司。1993年末,春树因“smuggling cocaine”被逮捕,随后辞去了角川书店社长一职。这为历彦同年重掌角川大权铺平了道路。历彦出任角川书店社长后,MediaWorks再次并入角川旗下,他所开发的媒体组合亦成为了角川的出版核心战略。截至发稿时,历彦仍以董事长身份执掌着这个集团。[13]

Media Mix的往日种种……你当真不记得了?

春树/历彦式媒体组合的区别,根本在于规模和对象。春树偏爱面向大众的大制作电影和高额预算,历彦则侧重市场细分、特定受众和小成本项目。春树采用的是“电影、书籍、原声音乐加广告营销”,历彦则是“杂志、电子游戏、小说”,二者的结构差异,可以通过吉尔·德勒兹和菲利克斯·加塔利在《反俄狄浦斯》中提出的,俄狄浦斯式的“3+1”模式与连接性开放的“4+n”模式之间的差异进行理解。[14] “3+1”,指的是俄狄浦斯三角(母亲-父亲-自我,外加三者融合的超验性操作),我们可以认为,“3”对应着春树式“电影·书籍·原声音乐”的媒体组合,而“+1”指的则是将它们融合在一起的广告营销。“4+n”指向了我们在历彦式媒体组合中发现的高度连接性,促成繁多媒介形式的它在使媒体组合回到了其动画营销前身的同时,更令其贴近当今资本集团化的趋势。就此而言,春树的媒体组合是有限的,而历彦的模式则是开放的、无限制的。它甚至比德勒兹和加塔利所强调的资本连接运作还要连通(conductive)。

这两种媒体组合之间的差别,亦在日本动画式媒体组合的另一元素,即“角色-世界”关系的进一步发展上得到了体现。尽管这种关系早在阿童木式媒体组合中便以潜在的形式出现,它的复杂性在角川传媒事务所沿着角色-世界逻辑拓展媒体组合时得到了深化。此外,角色-世界关系近年来不仅成为了动画/电子游戏媒体组合的指导原则,更引领了实拍电影电视剧媒体组合的发展方向。[15] 近年来真人影视媒体组合模式的复兴,或归功于八十年代末由角川历彦的传媒事务所开拓的第二种媒体组合。[16]

本章将以角川传媒事务所的“角色-世界关系”理论及其实践的发展为切入点,考察近年来媒体组合实践的演变;藉此,我们可以对“角色”做出更加理论化的解读——它是本书的核心议题,亦是日本视觉文化(六十年代以降)的要素之一。最后,本章旨在将角色-世界关系日益复杂化的现象,置于当代资本主义推动建构“消费世界”的语境中加以定位。

叙事消费与角色-世界关系

大塚英志在八十年代末撰写的文集《物语消费论》中,对角川历彦的媒体混合以及角色-世界关系之于前者的重要性作出了极具分量的理论阐述。[17] 自那之后,大塚成为了日本动漫画亚文化研究领域的一位老资历:无论是作为批评者,还是作为漫画与小说作者,他都展现出了令人瞩目的成就。近年来,他也被普遍视为轻小说理论的推手之一(九十年代末以来,这一文类已逐步成为跨媒体叙事的重要载体)。大塚著作颇丰,涉猎广泛,其中既有对漫画的符号学解读,亦有探讨媒体政治的文章;既有围绕“少女”(shōjo)的文化民族志写作,亦不乏对御宅族消费模式的分析;除此之外,他的作品还涵盖有数部轻小说写作指南和对当代日本文学的重新解读。

在这里,《物语消费论》之所以格外重要,首先在于它敏锐地把握住了角色-世界关系在动画及其周边商品的消费过程中的中心地位。其次,这部著作近期被知名文化人知名鉴证导师东浩纪等新一代理论家重新发掘:尽管东浩纪主张超越大塚在八十年代提出的框架,他还是大量借鉴了大塚的诸多论点。[18] 再者,大塚写作《物语消费论》时正供职于角川传媒事务所。因此,我们也可以将这本书视为大塚为角川历彦及其团队当时正在打造的新型媒体组合结构所作的理论阐释。[19] 从写作对象上看,《物语消费论》主要围绕当时风靡儿童群体的“圣魔大战”巧克力贴纸赠品活动展开分析;不过,正如大塚后来所言,它本质上是一套写给电通广告公司与角川看的“营销理论”。[20]

纵使《物语消费论》在形式上被写成了一部关于消费社会、尤其是儿童消费的理论著作,但它实际上却构想了一套面向营销和出版的理论,并藉此阐释了一种不同于角川春树式媒体组合的实践基础。大塚的出版理论主张在同一套世界观之上展开多个叙事片段。[21] 这种新型媒体媒体组合,与届时由角川历彦所推进的商业模式高度契合,同时,它也构成了大塚在角川担任包括漫画《魍魎戦記MADARA》(1987-1997)与其他电子游戏、角色扮演游戏、小说在内的一系列以漫画和小说为基础的媒体组合作品编辑与创作者时的理论支撑(这种媒体组合仍以某种形式延续至今)。[22] 要理解这种不同于以往的媒体组合究竟如何运作,就有必要回到《物语消费论》的分析,尤其是其中最为重要的一章:〈世界与变异:叙事的再生产与消费〉。[23](屋顶译文见大塚英志《物语消费论》:世界与变异:叙事的再生产与消费)

这篇论文(明面上)的分析对象,是届时席卷儿童文化的一种现象,即日本孩童对“圣魔大战”巧克力(ビックリマン,字面意为“惊奇人巧克力”)包装内附赠(おまけ)贴纸的狂热收集。1987-1988年间人气爆棚的“圣魔大战”巧克力完美诠释了这样一种现象:巧克力本身只是贴纸消费的媒介或容器,而贴纸才是被真正渴望的商品。类似现象其实早有先例,如明治制菓的阿童木贴纸,同时期的格力高铁人28号徽章,以及1971-1974年发售的《假面骑士》零食。

在大塚看来,这些早期实例与“圣魔大战”巧克力的根本差异在于:阿童木贴纸和假面骑士徽章倚赖的是既有的动画作品和特摄剧集,但“圣魔大战”的贴纸并不以任何先于巧克力的漫画故事或电视作品为基础。相反,它的叙事是以贴纸为单位,在逐张收集的过程中被一点点“消费”出来的:每一张贴纸都提供了“圣魔大战”世界整体中的一个由图像和文字构成的微小片段。大塚将“圣魔大战”现象的运作机制概括为以下五点:

1.每张贴纸都包含一个角色的形象。在贴纸的反面,有一小段叫做“魔鬼世界的传闻”的信息,描述贴纸前面画的角色。

2.仅仅一张贴纸,这些信息就只不过是噪音而已。但是一旦孩子们收集了一些,把它们放在一起,孩子们就开始模糊地看到,“小叙事”出现了——角色A和B之间的比赛,C对D的背叛等等。

3.这种意想不到的叙事方式促进孩子们收藏这些贴纸。

4.同时,随着这些小叙事的积累,出现了一部“大叙事”,它再现了神话史诗。

5.孩子们被这个大叙事所吸引,并试图通过继续购买巧克力来进一步了解它。[25]

由此,大塚总结道,驱动儿童消费“圣魔大战”商品的“不是巧克力和贴纸,而是‘大叙事’本身。”[26] 孩子们被引导着相信:他们正在一次又一次的重复购买中,逐步接近那幅大叙事的整体图像。随着每一张贴纸、每一个“小叙事”(大塚的小叙事后来被东浩纪吸收并加以改造)的加入,“圣魔大战”叙事世界的整体性在他们眼中愈发清晰。[27]

上述“叙事消费”理论——换言之,通过对小叙事的消费,向儿童许诺他们将不断接近大叙事或世界整体——表面上是“圣魔大战”现象的分析,但大塚后来指出,这一理论的真正基础,与其说是那场围绕巧克力的消费热潮,不如说是他在八十年代中期为杂志《新文化》撰写专栏时,围绕漫画所构思出的一套“编辑理论”或“出版理论”。[28] 大塚扩展了叙事消费的视野,并指出,我们同样可以在动画领域看到类似的运作逻辑:在那里,存在着名为“世界观”的大叙事。他遂将贴纸的连续消费类比为动画世界碎片(一集接着一集、一部接着一部)的连续消费,并以《机动战士高达》(1979-)这部规模庞大的媒体组合系列为例进行论述。[29] 每消费一件单独的商品、一集动画,都等同于摄取一个“小叙事”或叙事片段;不过,消费者可以通过小叙事的累积消费,一步步接近潜伏在这些碎片背后的大叙事或世界观。

此外,熟悉这种大叙事的消费者,亦可以生产出属于自己的小叙事[30];这便是粉丝创作,即日本语境下的二次创作。这种新叙事的生产以既有叙事片段所呈现的世界观为基础,并实质上模糊了复制品与原作之间的界限。粉丝的饭制片段,遂成为了与原作具有同等效力的正统作品。于是,在大塚看来,消费者越是接近支撑某个商业叙事作品的大叙事,就越有能力生产出该作品的衍生内容与变体,后者将在不同的流通领域运作。他谈到了 Comic Market【译注:俗称Comiket/コミケ】:某部漫画或动画的粉丝会按照自己的想法创作,并在展会上贩售现有作品的同人(通常是戏仿或风格夸张的)。[31] “作为生产者的消费者”,将会在叙事消费的最终阶段取代“官方”生产者。大塚用这样一幅乌托邦式的图景为论文收尾:

就这样,故事消费在激发了“圣魔大战”贴纸的儿童消费者所表现出的那种急切的过度消费的同时,也带来了消费者依照自己的条件自行生产并消费商品的可能性。在未来的某个时间点,商品的生产者(送り手,字面意为‘发送者’)将被排除在消费体系之外,并且不再能够管理他们自己最初生产的商品。由于这个原因,故事消费的最终阶段会指向一种商品的生产和消费融为一体的状态。不再会有制造商(生産者),只有无数的消费者用自己的双手生产商品,用自己的双手消费。让我们说得更明白一点:这标志着将事物视为符号的消费社会的闭幕。[32]

关心“作为生产者的消费者”的大塚英志和他笔下“生产与消费终将合流”的乌托邦式论调,对于熟悉英国、澳洲和北美学界的接受研究(reception studies)、文化研究与粉丝研究的读者来说应当并不陌生。这个在八九十年代逐步壮大的研究领域,往往将观众或粉丝的生产性(productivity)视作对原文本支配性讯息的一种抵抗模式。大塚这篇论文的确与约翰·菲斯克(John Fiske)、亨利·詹金斯(Henry Jenkins)等人的粉丝研究存在相似之处,但值得重申的是,这套叙事消费理论最初是在“出版理论”的框架下被提出的。这并不是说大塚所描绘的乌托邦图景只是某种学术风尚的产物(正如他之后用略带贬义的语气评价自己部分作品时所说的那样);[33] 以这样的角度把握他在文末描绘的“乌托邦”或要更为贴切:这种生产-消费的扩大化(generalized diffusion)将会如何影响出版社与编辑所生产的那些作品本身的性质?当叙事生产的扩大化开始动摇他们对叙事创作的垄断时,像角川传媒事务所及其雇员大塚这样的出版商和编辑又将何去何从?

事实上,大塚的文章也暗示了一种在角色登上舞台中央的时代保持生产者地位的策略。正是通过日益复杂的世界,各式各样的变体,以及角色在世界和变体之间维系一定程度的一致性(consistency)时所起到的调节作用,我们才能为生产和消费扩大化的问题做出解答。

变体(variation)之所以成为关键,部分原因在于它对角川春树式媒体组合的批评。我们可以推断,大塚视角川春树式媒体组合为一种跨媒介的重复,换言之,电影重复了书籍的故事,而原声音乐则重复了除影像轨以外的电影内容。书籍、电影和原声音乐在春树的系统中不尽相同,然而,它们之间的统一性比起角川历彦的媒体组合更是有过之而无不及。这种差异部分源自历彦对角色扮演游戏的兴趣,他以这种理念是“每次重玩都有所不同”的游戏为蓝本,构建了自己的媒体组合形式。[34]

春树的商业模式或代表了一种直接移置(transposition),即大塚英志所说的媒体组合作品之间“从右往左”的转录(transcription)。[35] 大塚在八十年代末暗中批判过这种“从右往左”的转录模式,并在近期关于轻小说的文章中对它作出了明确批评。(这表明,角川春树的制作风格不但仍未消失,而且依然在很大程度上代表着许多当代的媒体组合作品)

稍微不那么血腥的MPD Psycho配图。

与媒体组合的转录模式不同,大塚提出了一种基于单一世界·多重变体的创作法。就此而言,他的《多重人格侦探Psycho》系列(多重人格探偵サイコ = MPD Psycho,1997-)很好地例证了一种以无限(且精神分裂式地)生成自单一世界观的变体为基准运作的媒体组合。《MPD Psycho》在各种媒介形式中呈现了往往相互矛盾的多重叙事,但它们始终围绕着强固的世界观和相对稳定的角色群(其中有一些精神分裂、多重人格的角色)展开。该作也展现了叙事生产者是如何保持对自己作品的掌控的——纵使大塚早期曾设想颠覆生产者与消费者之间的等级关系。《MPD Psycho》的世界是如此的支离破碎而错综复杂,它充斥着读者仅能窥见一斑的阴谋论,遍布指涉物始终隐匿于视野之外的符号(角色的眼球被神秘地烙上条形码、人格与角色不断增殖、事件被提及却未得到完全解释、比比皆是的历史与伪史,等等),以至于作为消费者的读者只有持续追寻下一个叙事碎片(无论是漫画、小说还是真人电视剧)才能更好地把握作品整体。此外,每个碎片都扭曲着世界观,使其陷入近在咫尺却又遥不可及的二律背反。系列内部的某些分歧——例如将作品分为“真”与“假”两个独立子系列——甚至可以说将大塚本人都框定在了二次创作的领域:换言之,他仿佛是在“重写”自己一手创立的系列。[36] 尽管大塚在〈世界与变异〉中暗示每部作品或系列作品的碎片都在为世界观添砖加瓦,但我们发现,这个世界在被充实的同时,亦在不断扩张,以至于归根结底,读者无法真正把握其整体面貌。读者在跨越不同媒介追随该系列的过程中不断获取更多内容,却又慢慢陷入迷茫。结果便是,大塚得以保持其作者地位,角川得以保持其出品商地位,因为,每个碎片或变体都使其整体或世界观变得愈发难以企及。

上文所述的作者功能的保留,并非完全以牺牲粉丝创作为代价。事实上,这种叙事世界的碎片化性质所假定的读者不仅会热切追随某一作品系列,更会通过二次创作填补作者笔下的空白。在这里,消费并非以颠覆的形式存在,而是后福特的消费者文化中的一种本质上具备生产性的时刻。[37] 大塚和角川甚至在数字媒体时代的劳动力动员之前就洞察到了消费者成为生产者的潜能。一言以蔽之,他们所构想的消费者是生产性的。大塚指出,八十年代与九十年代初的二次创作活动主要围绕原文本的不一致性展开。深谙后者之于粉丝创作重要性的大塚,在他八十年代末为角川创作的《魍魎戦記MADARA》漫画系列结尾处刻意设置了一段不准确的时间线。届时,他认为“鼓励二次创作的产品绝不能精准无误,恰相反,它应该做的粗糙才对。”[38] 粉丝会在二创同人中对时间线的不准确之处做出解读。如此一来,一个开放的(有时甚至不准确的)叙事世界便能在保证粉丝继续消费系列作品的同时,为粉丝积极创作二创同人提供了动力。

总而言之,大塚的〈世界与变异〉和他的叙事与批评作品,对于揭示角川的新型媒体组合所带来的变革而言具有重要价值——正如大塚在提及规模庞大的《机动战士高达》系列时所强调的那样,它们受到了七十年代末八十年代初动画媒体界发展的影响。同样宝贵的是,他的研究拓展了我们对于日本动画式媒体组合的三大要素的理解:叙事碎片与大叙事或世界观之间的联系,②角色与世界之间的平行关系,③“消费本身就是参与文本生产及动画世界的一种形式”的这种论调。

这种媒介连接与消费的逻辑始于五十年代,伴随六十年代初日本动画的兴起而初具规模,并在角川春树、角川历彦和大塚英志等人的活动中日益错综复杂。此外,这种复杂的媒介关联体系,正与一种愈来愈强调作为商品消费基础的世界构建及其生态扩散的新兴资本主义逻辑交织在一起。在前几章中,我们探讨了媒介形式通过角色中介而实现的增殖与生态化。在此,我将转向意大利理论家毛里齐奥·拉扎拉托(Maurizio Lazzarato)的著述,将日本动画式媒体组合“对世界的创造”(creation of worlds)置于当代资本主义的运作机制中进行考察。

资本主义与世界的创造

拉扎拉托对当代资本主义的阐释令人信服,其理论呼应了大塚英志和角川集团的理论和实践工作,以及,赋予日本动画式媒体组合以活力的角色与商品流通。拉扎拉托最有趣的论点之一是,当代资本主义的特征与其说是产品的创造,不如说是世界的创造。他在《资本主义的革命》(Les Revolutions du Capitalisme,2004)中如此主张:当代企业“创造的不是对象(商品),而是对象存在于其中的世界。它创造的不是主体(工人或消费者),而是主体存在于其中的世界。” [40] 因此,资本主义的价值增殖仰仗于世界的开发。拉扎拉托进一步写道,

颠覆马克思主义的定义,我们可以得出:资本主义不是一种生产模式,而是模式的生产,世界的生产(une production de mo[n]des)……世界及其所包含的主体性的表达与实现(effectuation),以及,可感物的创造与实现……先于经济生产。[41]

我在第二章首次引用了拉扎拉托的重要观点,在此,有必要重申那段文本——“消费不再像政治经济学及其批判所教导的那样指向服务或产品的购买(或销毁),而是首先意味着对某个世界的归属。”在这样的世界中,消费与生产的关系亟待重审。[42] 当代资本主义及其范式(这里指的是日本动画式媒体组合)内部的消费,提供了归属于特定(乃至多重的)世界的承诺。

用野兽目光,向控制社会表达批判的拉扎拉托

拉扎拉托以德勒兹的观点为基础展开论述,他认为,规训性封闭与形塑(enclosures and molds)的时代,已让位于调节与控制的时代——德勒兹称之为控制社会。[43] 它呈现了三种权力模式的结合:规训权力、生命权力,以及拉扎拉托笔下名为心智政治(noo-politics)的新型权力。规训权力(通过监狱、学校、工厂等机构)作用于身体,生命权力(通过福利国家、人口控制、疾病预防)作用于生命本身,而心智政治则以“精神记忆”、或大脑及其注意力为它的权力对象。尽管规训权力、生命权力和心智政治的体制是共同运作而非彼此取代,但在拉扎拉托看来,资本主义的性质已经发生了根本性的转变——有必要针对这种转变构建一种新的理论范式;它将强调通过大脑合作生产新颖性与差异性(novelty and difference)的重要性。简言之,控制社会依赖主体的创造能力来生产价值。

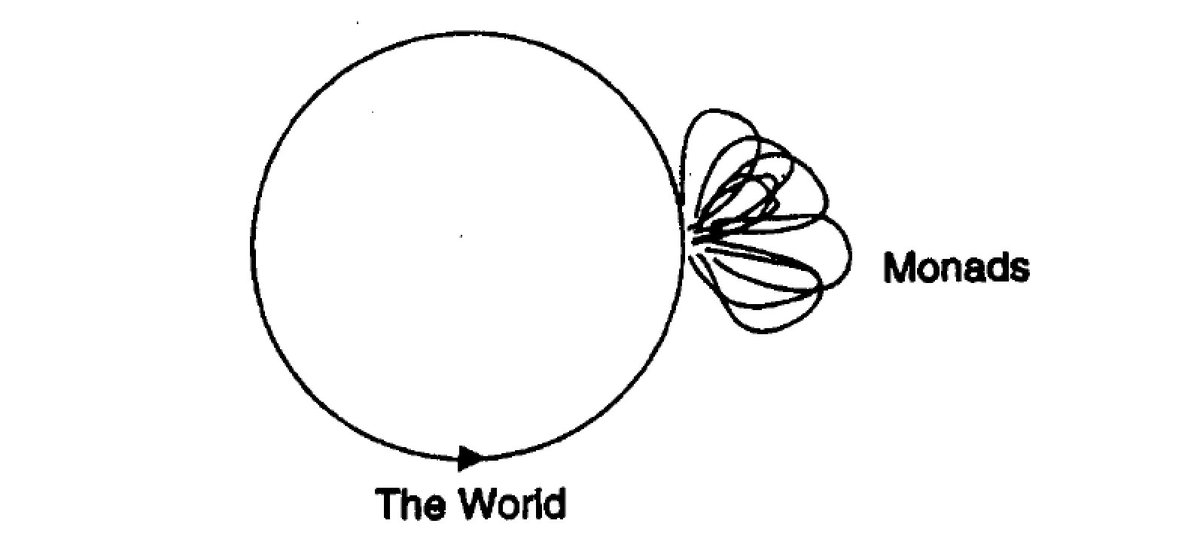

值得注意的是,资本主义的这种转型伴随着世界的增殖(proliferation of worlds)。拉扎拉托认为,规训体制的运作,沿袭了福特-泰勒主义的工厂模式。在这些体制中,权力致力于遏制主体的潜能:“规训社会如同莱布尼茨的上帝那般运作;它们只允许一个单一的世界成为现实……它们阻碍并控制着生成与差异。”[45] 然而,在后福特主义的境况中,“由单子构成的系列不再趋向于同一个规训世界,而是在此时此地分散(diverge)开来。”[46] 我们的世界,是一个“所有可能性共存”的世界。[47] 后福特主义权力不再按照那种过滤和限制差异的封闭式规训模式运作,而是充当着差异的调节器。企业越来越依赖合作型大脑的创造力——无论工人还是消费者——因为两者之间的差异,以及生产-市场-消费的时间序列,已不再像以往那样建构资本主义经济。[48] 正是这些合作型大脑创造并参与了消费得以在其中运作的多重世界。

拉扎拉托通过借鉴哲学家戈特弗里德·莱布尼茨的单子(monad)与世界概念,阐释了作为当代资本主义社会特征的世界的增殖。为了更好地理解拉扎拉托对世界的增殖与创造的强调,以及内在于媒体组合的角色世界的发明,让我们简单梳理一下莱布尼茨的单子论以及共可能性(compossibility)在这种哲思内部的定位。

莱布尼茨构建了一套关于独特的简单实体(simple substances)的哲学,并将其称为单子。每个单子都是一个能够进入复合体的单元,同时,每个单子都包含了它对世界的独特视角。正因此,莱布尼茨的哲学亦被称为视角主义(perspectivalist) 。他写道:

从不同的侧面观察同一座城镇所得到的景象是完全不同的,仿佛经由不同的视角,城镇本身被多重化了一般,同理,无限多的简单实体中仿佛也存在着同等数量的宇宙,然而,这不过是以每个单子的视点为出发的,同一个宇宙的不同视角而已。[49]

这里的问题是,既然世界会在每个单子的独特视角中发生变形(inflect),那么,又是什么保证了每个单子所看向的,是同一个共同的世界?别无他名,那个被莱布尼茨称为它们的共可能性的,保证了不同单子在同一世界中无矛盾地共存的实体,正是上帝。上帝是无数单子系列趋于和谐的担保者,是无矛盾世界的维系者,也是在所有实体之间保持前定和谐(pre-established harmony)、使它们 “皆为同一宇宙之表象” 的存在。[50]

莱布尼茨的单子 (from Deleuze, The Fold)

莱布尼茨共可能性理论的关键(或许也是拉扎拉托对于这个概念如此重视的原因之一),在于其所指示的单子与其所栖居于其中的世界之间的紧密联系。在此,举一个经常在莱布尼茨的讨论中被引用的例子:罪人亚当,必须与一个亚当犯下原罪的世界相配对。这正是莱布尼茨研究者尼古拉斯·雷舍尔(Nicholas Rescher)所说的“一实体,一世界”(one-substance, one-world)的准则,它意味着“每个实体在其本质中都烙印着……其所处世界不可磨灭的印记。”[51] 这条准则有两则推论:第一,一个单子必须与其世界相配对;第二,只要两个个体(individuals)存在于同一个世界,那么,“罪人亚当”这个表述就必须对双方都为真才行。非共可能性(即矛盾共存)不仅意味着罪人亚当与无罪者亚当的差异(换言之,两个分歧的亚当),更指向了亚当犯下罪行的世界与亚当清白无辜的世界之间的发散(divergence),亦或,一个为我们所共有但“我的亚当犯下罪行而你的亚当没有”的世界。德勒兹将这类矛盾总结为如下:

我们将(1)构成一个世界的收敛的、可延伸的级数(converging and extensive series)的集;(2)表现同一世界的单子的集(罪人亚当、凯撒大帝、救世主基督……)统称作可共存物(compossibles)。而将(1)发散的(diverge)、从此属于两个可能的世界的级数;(2)其中每一个都表现一个有别于另一个的世界的单子(凯撒大帝和无罪亚当)统称作不可共存物(incompossibles)。[52]

因此,共可能性保证了世界和单子无矛盾的共存,进而避免了上述图景——“在我的世界,亚当清白无辜,而在你的世界,亚当犯下了罪行。”

上帝是莱布尼茨共可能性概念的保证者,因此也是他哲学体系中单子-世界关系的核心——后者依赖单子系列的共可能性与收敛。然而,在德勒兹看来,莱布尼茨对上帝、进而对于世界的共可能性与单子系列收敛的依赖,恰恰是其哲学的局限所在:“莱布尼茨唯一的错误就是将差异与限制之否定(negative of limitation)联系在了一起。因为他维持了古老原则的统治,因为他把诸系列同聚合(convergence)条件联系起来,而没有看到发散(divergence)本身是肯定的对象,没有看到种种非共可能性同属于一个世界。”[53] 德勒兹将这种巴洛克式的、企图通过共可能性概念收编(contain)可能世界的多重性的尝试,视为在古典理性崩塌后驯服即将到来的现代社会的混沌的最后一次努力。[54]

然而,拉扎拉托并没有像德勒兹那样将非共可能性的共存与现代社会联系起来,而是将非共可能性世界的共存视为控制社会——换言之,以后福特主义通行于世的当代资本主义形态的主要特征:在资本主义的后福特阶段,“单子不再朝着同一个规训社会收敛,而是在此时此地发散。”[55] 不过,这种发散并不意味着从管控(regulatory control)中解放。尽管后福特式的控制社会以分歧和差异为主要特征,但它们也发展出了管理这种差异增殖的机制。拉扎拉托在《资本主义的革命》的关键段落中认为公司自身就在监管维度为共可能性做出了担保(regulatory guarantor):“因此,企业尝试在单子(消费者和雇佣劳动者)与世界(企业)之间建立一种对应,交织与交叉(chiasm)的关系。这正是莱布尼茨哲学中上帝所占据的位置!”[56]

在这里,我们找到了一种模型,它可以用来解释后福特语境中具有生产性却也被企业收编的,差异与世界的增殖。这也是角川传媒事务所媒体组合战略的特征:该事务所取代了莱布尼茨笔下上帝的位置,它在保证一定程度的共可能性的同时,亦允许多个非共可能性的叙事世界与之并存。如果消费者希望能参与到这种分歧(divergent)叙事的创造之中,那就尽管让他们参与罢。不仅如此,让我们替他们这么干!于是,公司,品牌和角色,变成了非共可能性世界之间的连接点。藉此,公司构建出了这样一种环境:尽管允许差异的增殖以及消费者-生产者的积极参与,但这里所建立的一切关系,在某种程度上仍是共可能的。尽管分歧和非共可能性也许在一家企业/一个世界与其它企业/其他世界之间存在,但企业所鼓励的多重关系,仍然能维持一种松散的共可能性的形态。实际上,在当今世界,神明的数量不亚于公司——我们生活在一个拥有无数上帝-企业(God-Enterprises)的,泛神论式的世界之中。

上帝-企业与作为神明的角色

更确切地说,当代资本主义真正的粘合剂并非企业/公司本身,而是企业的品牌。【译注:可参照阿多诺笔下的粘合剂做对比阅读】 在日本动画的跨媒介世界中,品牌功能往往由角色所承担——这进而在系列与系列之间保证了一定程度的共可能性与可交流性。日本动画式媒体组合中的角色取代了莱布尼茨笔下的上帝,在特定的世界中维持着一致性与共可能性。

如前文所述,角色的维度本质上可分为两种:一种是物质的,另一种则是非物质的。一方面,世界的消费源自角色的物质实体——即角色周边/商品的消费,无论这些角色是TV动画中的,还是由厂商所发行的(例如玩具角色)。[57] 角色的物质实体是通往其所属世界的大门,正如大塚英志笔下的叙事碎片(小叙事)是通往叙事整体(大叙事)的入口那般。购买谷子(goods)的消费者不只是为了拥有该角色的物质实体,更是为了通过它们来访问角色的世界。在这里,角色周边充当了消费者进入角色所处世界的单子或中介。作为一种典型的后福特主义模式,动画体系不仅创造了角色周边,而且还创造了角色所处的世界本身。正因此,当代的角色消费,取决于角色谷子和角色身处的世界之间的关系。

谢谢你,团长

另一方面,角色的非物质实体(作为一种抽象的、流通的元素)维系了不同世界与叙事的一致性,并将它们联系在一起。对于明确推出叙事变体的系列而言(例如角川历彦的媒体组合战略所出品的那些),这一点尤为重要。大塚英志对变体的强调,正是一种在特定叙事世界内部创造作品变体(divergent series)的手段:这个世界虽不断变化,但却始终通过角色这条纽带维系着整体性。

从历史维度看,八十年代末以来的日本媒体愈发强调作品变体的制作——这一趋势部分是由角川历彦和他的员工(如大塚英志)所推动的,之后,它又被好莱坞的导演和制片人所借鉴(例如沃卓斯基姐妹和她们的黑客帝国三部曲)。[58] 不过,在承认这一历史性转向时,我们也必须认识到,作品变体的潜能本质上离不开跨媒介连续性体制(seriality)的发展。跨媒介作品可以自然而然地促成叙事世界的发散;八十年代末以来对作品变体不加掩饰的侧重背后,不过是叙事创作者驾驭跨媒介传播的内在潜能,并将其推向逻辑上的极致而已。这种逻辑的先驱有哪些?我们不妨回到本书第一部分的核心文本——《铁臂阿童木》。

某一叙事或角色系列从一种媒介向另一种媒介的拓展,使非共可能性成为了可能——它具体表现为视觉或叙事层面的不一致或矛盾。以《阿童木》为例,我们此前强调过静态性(stillness)与角色本身在维系不同系列(漫画、动画、贴纸、玩具)之间的一致性与共可能性上的所发挥的重要作用。但即便视觉层面保持统一,细心追更漫画和动画改编的观众,还是会不可避免地感受到二者之间的断层(disjuncture):由不同媒介在不同时间所呈现的,是阿童木不同的冒险故事。起初,这些差异或许可以被解释为阿童木冒险的不同版本、篇章,或动画对漫画内容的重复(反之亦然)。然而,《铁臂阿童木》系列内部的发散,在1966年1月变得无可忽视——动画马上就要到大结局了,阿童木的故事也是。

1966 年 12 月 31 日放送的《铁臂阿童木》动画第 193 集中,为了从太阳耀斑的致命威胁中拯救地球,阿童木驾驶火箭飞向太阳,最终牺牲在了那儿。然而,尚在杂志《少年》连载的《阿童木》漫画却走向了一条截然不同的故事线:漫画中的阿童木,正忙着从一个寻找失踪头部的机器人手中拯救人类与机器人(顔のないロボット,即无脸机器人篇)。

有的阿童木死了,他还活着——这样的分支,实际上为手冢治虫提供了一个有趣的机会:一方面,他继续在《少年》杂志上连载《阿童木》漫画,直到该杂志在1968年停刊。另一方面,他开始在日本五大全国性报纸之一《产经新闻》上连载另一套阿童木故事(1967-1969)。这套以《阿童木今昔物语》为题的新故事,接续的是已经完结的电视动画。在这个系列里,烧毁在太阳的阿童木被外星人复活,随后开始了时间旅行。

最新一部阿童木衍生作品《PLUTO》(2023)

因此,1967-1968年间同时存在着两条并行不悖的《阿童木》连载:一条是阿童木牺牲,随后被外星人复活的世界;另一条,则是从未飞向太阳的阿童木继续每周冒险的世界。二者虽然由“阿童木”这个角色维系在一起,但它们却已然成为了发散且非共可能性的存在。这种发散,为后来角川传媒事务所和德间书店等企业所开拓的复杂媒体组合中出现的非共可能性形式提供了原型。虽然角川及其竞争对手自八十年代末起便以更加明确的方式开拓了媒体组合的可能性,但《阿童木》的案例表明:跨媒体制作,本身就蕴含着生成作品变体的潜能。就此而言,最温和的大众文化作品,似乎也浸透了生成作品变体与非共可能性世界的潜能。[59] 角川和其他企业所做的并不是打散媒体,而是将这种发散驾驭并培养成了一种强大的媒体战略。

《阿童木》的例子还揭示了一个事实——这种多重世界的并存,拥有自身的调节机制:角色。媒体组合中的角色,既允许作品发散(使跨媒体制作得以实现),又将一切维系在一起(使这些彼此不协调的作品仍可以被视为同一个更大的世界中的不同存在)。正如东浩纪所说,作为“后设叙事性的结点”运作的角色,使多个叙事系列/非叙事系列得以在其周围交汇:“由于角色被赋予了一种后设叙事性的结点且摆放于故事当中,所以这意味着,角色面对一切的故事,它的想象力会半自动地游荡开启,通往其他的故事。”[60] 因此,角色既促成了作品变体,又将这些变体维系在一起,进而迫使它们在经济或欲望的维度收敛。

法律上的无所拘束

让我们继续驻足于角色这个奇特的实体,并重返第二章首次提出的问题:角色,究竟是什么?我们有必要像近年来发明品牌理论的学术潮流那样发展一套角色理论。[61] 品牌与角色之间无疑存在大量重叠。与角色类似,品牌也是后福特主义的主要关系技术之一(relational technologies)。正如亚当·阿维德松(Adam Arvidsson)所言,“品牌应当被理解为一种新型信息资本逻辑的制度性体现,正如工厂体现了工业资本的逻辑那般。”[62] 品牌是一种将各种物体和服务连接起来的“关系枢纽”(relational nexus)。[63] 阿维德松继续写道:“品牌不仅存在于物与物的关系当中,更存在于物、人、图像、文本以及物理和信息环境之间的关系里。由此,它体现了信息资本普遍具有的,交叉媒体的性质(cross-mediality)。”[64]

阿维德松关于品牌的论述大多也适用于角色。不过,这两个实体之间至少存在三大差异。首先,品牌通过商标或Logo发挥作用,例如耐克的对勾(swoosh)或星巴克的绿色塞壬圆环。相比之下,角色则是脸和身体的组合体,例如机器人、动物、人,以及,介于人与动物之间的存在(human-animal hybrids)。战后日本最受欢迎的那些角色——阿童木、哆啦A梦、Hello Kitty、皮卡丘——都拥有巨大而富有表现力,却又略显空白的眼睛;它们那色彩斑斓的身体,是由多个重叠的圆圈所构成的;外观上,它们混合了儿童与动物的特征。[65] 其次,角色能够以品牌无法做到的方式与商品完全融为一体。品牌的运作必须遵循关联逻辑,换言之,只有印着耐克标志的毛衣才是耐克的产品。[66] 角色有时也采用了这种逻辑——只要印上阿童木的图像,鞋子便成为了阿童木的周边——但与品牌不同的是,角色还可以直接生成与自身齐平的商品:阿童木机器人、充气玩偶、贴纸便是典型案例。第三个,或许也是最根本的差异在于:角色明显向叙事敞开;它与叙事世界的创造密不可分。[67] 品牌也拥有某种“世界”不假——即关联场域、体验场所,以及与之相关的感受,所有这些都属于拉扎拉托和卢瑞(Celia Lury)等人所说的“公司世界”。然而,角色向叙事及叙事世界敞开的底层逻辑,是品牌所不具有的。借用精神分析批评家斋藤环对战斗美少女角色的描述,角色“会作为无限创造故事的核心, 持续发挥作用。”[68] 相反,品牌则抗拒叙事化。[69] 一言以蔽之:品牌世界是生活方式,角色世界是叙事世界。

因此,我们需要一套独特的角色理论来补充品牌理论。学界不乏相关研究——东浩纪、斋藤环、伊藤刚、大塚英志、安妮·阿利森(Anne Allison)、托马斯·拉马尔等人对“角色”的见解分量十足。然而,在承袭这些重要研究成果的同时,我采取了一条略微不同的路径:在下文,我将主要通过检视角色的法律地位来发展角色理论;法律理论之所以能够成为探索角色理论雏形的切入点,是因为它自身的缺口(gaps)暗示了角色难以界定的原因。

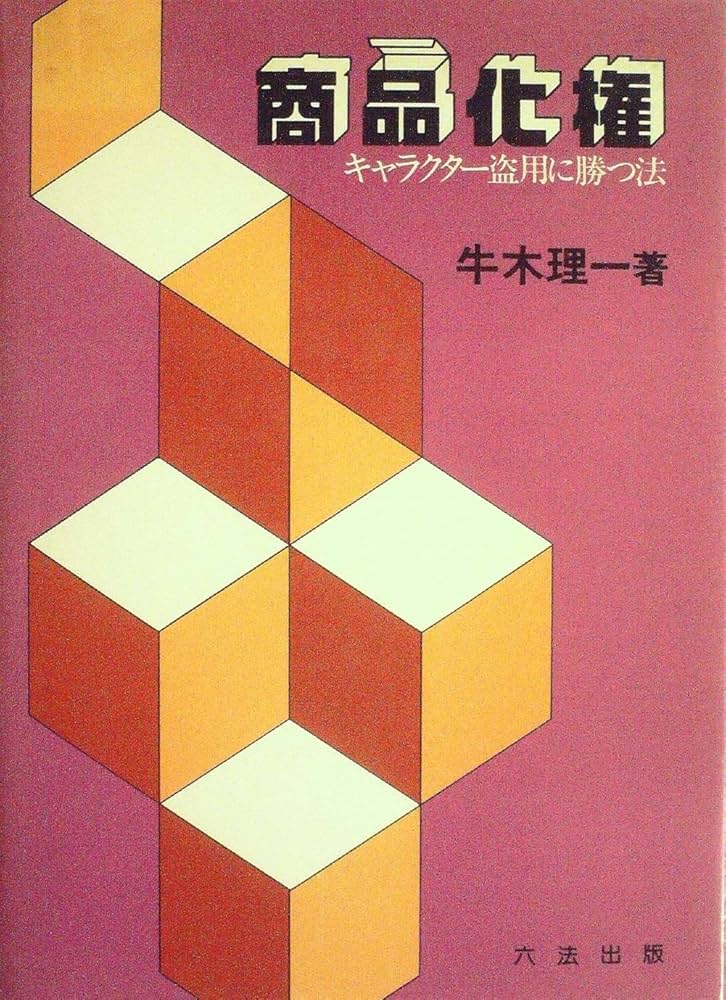

对法律理论家与法务工作者而言,基本难题在于如何保护角色所承载的知识产权。[70] 与角色法律保护最为相关的术语是“商品化权”(shōhinkaken),它最初是在1965年,作为英文语境下“merchandising rights”的翻译被提出的。[71]【译注:中国法律尚未(2025)规定商品化权。】同年,TBS电视台在日本动画领域开始使用这一术语。商品化权取代了此前通用的“著作权“(chosakuken)一词,然而,尽管这一术语历史已久,日本法律或国际法中却不存在任何专门保护角色形象及其商品化权的条款。[72] 对角色形象使用权的法律辩护必须通过对多种法律门类的杂糅式援引实现,其中最主要的两种,是著作权法和意匠法(design law/ishōhō)。

著作权法(特别是作者的著作权)禁止当事人未经授权擅自使用受版权保护的图像。这种保护的基础在于原件与复制品的区分,它是依据原件来判定复制品的地位的。若要使角色受著作权法保护,就必须注册角色的原始图稿——所有其他的图稿或版本,理论上将被视为复制品。针对这种逻辑,一种显而易见的反对意见是:原件-复制品二分法的最佳适用对象,是书稿或绘画这类后续复制品与原件关系相对清晰的作品。相比之下,角色往往没有确凿的原件,而是以无数次版本迭代(哪怕是在同一章漫画中)完成自身的生产。就此而言,东浩纪称角色为拟像是正确的。第二,角色设计会随着时间推移而发生变化——1951年的阿童木与1963/2003年的阿童木存在明显差别,米老鼠这些年来的变化亦是如此。第三条反对意见涉及对原始图稿向三维物体转化的解释:手办真的能算作图画的复制品吗?有趣的是,著作权法中的确有“变形权”一栏(metamorphosis rights)。虽然以漫画图象为底本制作的手办严格来说并非复制品,但可以主张它是二维图像向三维物体的变形,使其落入著作权保护范围。然而,正如律师兼法律学者牛木理一所指出的那样,这种解释较为晚近,变形权的适用范围亦相对有限。[73]

牛木理一 (1935-2021) 的代表作,RIP

限制使用角色的第二条主要法律途径,是诉诸意匠法。它特别适合保护三维的角色商品。与著作权法根据与原始图稿的关系判定复制品不同,意匠法只保护基于特定设计且在制造时完成注册的产品。注册专利时,需要提交该产品的设计图(六面视图)。因此,与具有一定广度(适用于任何与原始图稿相似的物件)的著作权法不同,意匠法只保护特定设计对象的具体表现,例如,某款特定尺寸、形状、颜色的玩偶。而且,意匠(design)无法脱离产品存在。[74] 因此,意匠注册的保护范围远比著作权法狭窄。牛木理一总结道:意匠法是以产品为中心的;相反,作者的著作权以角色(乃至图稿)为中心,聚焦于原始角色形象与名称的保护。[75]

最耐人寻味的是,牛木尝试在法律的泥潭中构建一套适用于角色的法律体系,但它最终却因为种种原因,无法穷尽这一实体的本质。[76] 我们很难不与在结尾部分呼吁制定“商品化权法”的牛木产生共鸣——这部尚未实现的法律一旦落地,便再也不需要在保护角色经济时与法律漏洞打交道、或对现有法律做出创意性解读了。然而,牛木惆怅地认为,他所设想的那些法规终究“无法覆盖新出现的商品化(角色)制品”。[77] 角色既不是著作权法中的原始图稿或原作,也不是意匠法中特定物质设计的物理复刻;它(角色的创作)既不能被定义为单一原始艺术实例的线性、连续的复制,也不能被还原为纯粹物质形态或设计的再生产。

事实上,法律论述最清楚不过地表明:角色,是一种在法律与概念的裂缝中滑行的物质-非物质的复合体。它既以物质形态存在,又穿行于其物质载体之间。因此,我们应当把角色视为一种不仅由其视觉特征与名称所定义,更由其物质/非物质属性所定义的存在:将收敛与发散的作品维系在一起的它,既是具体之物,又是穿行于物与物之间的抽象存在。角色无法被还原为它的任何一个化身(incarnation),而是必须由它的物质化身和它对这些化身的超越所共同定义。正是这种超越(excess)使不同的媒介与物质实例得以相互沟通,纵使塑造了这种沟通的是物质差异本身。沿着这一思路,河野詮(Kōno Akira) 为角色给出了一个简明扼要的定义:“现在通常所说的角色,是连接商品与消费者的接触点;它的人气越高,越能吸引更多的消费者。”[78] 这句话可以从两个维度进行理解,它们将帮助我们回顾这本书中关于角色商品化与日本动画式媒体组合的核心论点,并进一步拓展我们对角色的理论认知。

后福特主义的角色是潜在的

首先,我们可以将角色解读为一种介于物质与非物质之间的存在,换言之,虚拟(virtual)与现实(actual)的复合:它使得媒体、对象与商业系列之间的交流成为可能。这是一种专注于关系的抽象技术,是现实(或具身)与虚拟(或抽象)之间的连接器。[79] 在《差异与重复》中,德勒兹如此定义潜在(the virtual):

潜能(the virtual)并不与实在(the real)对立,而只与现实(the actual)对立。潜能之为潜能具有充分的实在性。关于潜能,普鲁斯特在讲述共振状态时所说的那些话恰恰应当用在它身上:“虽是实在的,但并不是现实的;虽是理念的,但并不是抽象的”;虽是象征性的,但并不是虚构的。潜能甚至应当被界定为实在对象不可或缺的组成部分——仿佛对象将其自身的一部分浸在潜能之中,而且还要在这潜能的客观维度之中延续。[80]

(现实和虚拟)对象的分裂性,与我们对角色的理解高度契合。这种介于物质与非物质之间的存在,可以是一件物品——比如一个玩具、一张贴纸、一双鞋子——亦可以充当产品与产品、产品与消费者、消费者与消费者之间的,潜在的接触点(virtual point of contact)。

角色的这种双重性使它能够充当作品变体之间的粘合剂:作为一系列物质与非物质的体现/存在,角色贯穿了这些变体,并将它们紧紧维系在一起。角色存在于每个实体(material)系列当中,却又不完全属于其中任何一部作品:它如其所是,却又不在其位(it is and is not in its place)。[81] 这种超越,使作品之间的属性转移成为可能;正如我们在第二章探讨协同效应时所论述的那样,协同性(synergetic)的每个部分都蕴涵着它的整体。如前文所述,对于协同效应而言,其整体不但大于各部分之和,更栖居于后者之中。通过角色的运作,每一件独立的作品都不断积累着来自同系列其他作品的协同特质与物质特性。角色不仅将系列与系列联系在一起,更促成了系列之间的属性转移。

在后福特主义的角色眼中,生产与消费be like:

因此,角色既植根于特定的物质载体,又不断超越着它的物质形态。宫本大人称之为“角色的独立性或准现实性(quasi-actuality)”,伊藤刚则将其称为角色的“自主性”。[82] 使不同媒体与不同物质实例的交流成为可能的,正是这种准现实性或虚拟间性(virtual in-betweenness)。角色的潜质(virtual quality)允许其呈现出多种不同的物质性或跨媒体的表现形式。这同时也防止了角色被局限于单一的表现形式,它在使角色对日后所有可能的形变保持开放的同时,亦造就了以角色为基础的媒体环境。因此,角色唯一的统一性,是吉尔伯特·西蒙东笔下的“转导性”——一种只有在角色复杂多样的变化中才能被构想(conceive)认知的统一性。[83]

指出角色的潜在维度,并不意味着角色本身是一种没有决定(determination)他者的抽象存在。[84] 将作品变体维系在一起的,正是角色的潜在维度——这种聚合效应,最终促成了当代资本主义中媒体商品的增殖。因此,它也是拉扎拉托语境下标志着控制社会内部权力运作的差异的调制成分之一。作为虚拟对象(virtual object)的角色使特定形式的连接成为可能,但有一个前提:角色需要让这些联结形式在不同的作品系列中获得最小限度的可识别性。虚拟角色的现实化总是会为角色所创造的对象与系列蒙上(impose)一层屏幕影像或抽象图像,使每个角色化身彼此相仿。[85] 就此而言,潜在从图像/媒体-商品的物质维度中获得了自主,使这些媒体-商品得以在最低程度融合的前提下进行交流。这使角色在催化差异(使作品发散)的同时,促成了角色设计(不同角色化身间的相似性)、政治经济学(围绕市场)与需求(围绕角色-图像及其媒体组合)的合流。

这种合流促使我们回到河野詮对角色的定义上来——“角色是连接商品与消费者的接触点;它的人气越高,越能吸引更多的消费者。”[86] 它的第二种解释是:角色确保了生产与消费之间的安定往复(safe passage)。在这种政治经济学的意义上,角色充当了调节生产与消费节奏的一种技术,并保证了资本的持续积累。借用卢瑞对品牌的描述,角色是“共建供需关系的一种机制或中介。”[87] 然而,这种解读需要再深入一些才行(效仿卢瑞对品牌的精彩分析),因为,我们不能将角色局限于推广功能或生产与消费的中介(后者始终是两个独立的领域)。如果说有什么不同的话,那就是角色体现了广告向所有领域渗透的趋势——因此,它既存在于生产与消费领域的内部,亦存在于二者之间。[88]

我们有必要回到之前对“理想商品”这一概念和法国调节学派相关研究的讨论。正如我们在第四章所见,调节学派的“积累体制”概念突出了把握生产与消费之间所达成的特定平衡的重要性;在强调特定积累体制(譬如福特主义,或近期研究中提到的后福特主义)内部的消费行为时,米歇尔·阿格利埃塔(Michel Aglietta)和阿兰·利比茨(Alain Lipietz)指出了“标准、习惯、法律、调节网络以及其他确保(积累)过程统一的要素”之于持续、有序的积累的重要性。[89] 调节学派研究范式的一种表述是:“市场社会的成功与否,取决于其是否有能力建立起‘积累体制’——一套在各种矛盾需求之间如履薄冰,竭力使生产与消费保持均衡的经济、政治、社会与文化配置。”[90] 市场营销是确保生产与消费实现均衡的主要调节网络的一员。正如我们在第四章所见,它作为一种技术,在大众消费社会的建构中保证了生产与消费的均衡。[91]

二十世纪七十年代,资本主义在日本乃至世界各地遭遇普遍性危机时,此前伴随媒体组合的大量涌现而发生的转型,成为了化解这场积累危机的首要方式。角川和效仿角川商业模式的其他公司塑造和发展了以角色为基础的日本动画式媒体组合,将其作为调节生产与消费关系的全新手段,纵使消费的重心已然从耐用消费品转向了体验式的媒体商品。不过,角色(一种生产性的媒体商品)并不只是一种新的营销技术;它亦将推广行为注入到了生产-消费循环的各个环节当中。事实上,角色的新颖之处正在于其无定形(indeterminate)的特征:它既是商品,也是广告;既是生产的一环,亦是消费的一环。商品的生产、消费的推广,以及对物品的消费行为之间的差异,尽数瓦解在这一由角色驱动的进程当中。

福特主义时代处于支配地位的广告模式所强调的,是能够刺激观众消费特定商品的生活方式与理想。然而,在角色的语境下,每一次迭代都构成了对另一种角色形式的推广(阿童木的电视节目助长了联名巧克力的销量,巧克力又带动了阿童木联名款鞋子的销量,等等)。仅仅是观看电视节目这一行为就构成了一种消费形式——反过来,在愈发倚赖观看行为作为其积累基础的特定资本模式下,它亦成为了一种生产活动或劳动形式。正如一些理论家最近所指出的那样,注意力已然成为了衡量价值的全新尺度。[92] 因此,我们无法在单个或单类对象中找到后福特主义的“理想商品”。

这种转变要求我们重新构想“理想商品”的命题。它表明,产品自身的性质在福特主义向后福特主义的过渡中发生了转变。史蒂芬•克莱因(Stephen Kline)、尼克·戴尔-威瑟福德(Nick Dyer-Witherford)和格雷格·德·皮特(Greig de Peuter)在他们对电子游戏的批判性研究中总结了马丁·李(Martyn Lee)的观点:“资本主义在其发展的每一阶段都有可能确立起一种‘理想类型的商品形式’——作为其最主流的经济,社会与文化趋势的具现。”[93] 然而,日本的媒体组合表明,这种福特主义向后福特主义的转型,并不仅仅是一类理想商品对另一类的替代;它还见证了关系性(作为所有商品的原则)的崛起。

角色是这一转变的关键要素。角色,是后福特主义式消费的典型对象与运行机制,它同时是一种物质对象、一种非物质的实体,并总是预设了一套关系亲密、相互交流的媒体商品。日本动画式媒体组合的先决条件,是围绕核心商品开展广告营销的体制向媒体-商品体制的转变。介于物质与非物质之间的媒体-商品,既是消费的对象也是广告本身——它在多种多样的媒体与商品间建立联系,将它们聚合在一起,进而创造出崭新的媒体世界。

从角色到世界

关系性作为后福特主义媒体消费的准则,其重要性需要我们回到日本动画式媒体组合中的“叙事世界”问题,并再次指向了大塚英志的研究。在他印象里,自己第一次在动画-漫画工业的语境中邂逅世界观一词,是在八十年代中期。 [94] “世界观”对接受过民族志方面训练的大塚而言并不陌生;它是民族志领域的一个专业术语,往往用于指代特定部落或人群“看待世界的方式”。[95] “即使对于动画,漫画,角色小说及其他形式的作品而言,这一定义也并未发生改变。唯一的差别是,这里的‘世界’显然不是新几内亚某某原始部落的‘世界’,而是特定叙事内部的‘世界’。”[96] 这一用语在动画语境下的特殊性,便在于“读者必须通过角色的视角来‘看待世界’。”[97] 大塚在这里(像莱布尼茨那样)强调的,正是角色-世界关系的重要性,以及,角色通往世界的功能的重要性。世界并不只是一个抽象的设定,而是一种观看的方式、一种角色与叙事空间的特殊(或者用莱布尼茨的话说,视角性的)关系。正如角色-单子是面向特定世界的视点那样,叙事世界亦和角色所处的位置密不可分。大塚在他的轻小说(他称其为角色小说)写作指南中解释道:

要使读者觉得一个虚构的“世界”是真实的,就必须塑造出一个思维 和行为模式都深深根植于这个世界的角色。反之,如果要以现实的笔触表现一个角色,那么作者所必须着眼的,就必须是角色与其所处虚构世界的关系,而非角色与作者所处的现实世界间的关系。那些声称自己写不好世界观,或是写不好角色的人,恰恰忘记了世界和角色之间的这种关系。[98]

世界与角色之间的表像关系对于动画式轻小说(anime-styled light novel)的创作来说是不可或缺的。大塚强调,动画式轻小说中的角色并非真实的人物,而是动画式的角色。

大塚笔下的角色-世界关系也为我们理解由动画体系发展而来的这种消费模式——从六十年代的《铁臂阿童木》,到零零年代的《凉宫春日》和《幸运星》——提供了重要思路。世界必须经由角色的视角展开,同理,这个世界也是通过消费角色而被消费的。消费者购买角色周边商品不只是为了拥有角色的特定物质化身,更是为了进一步访问角色所处的世界。正如我在第三章所指出的那样,我们可以通过角色的周边(a site)差异化地访问(differential access)角色所处的世界;每一件角色周边都作为一个媒介运作,消费者正是透过这种媒介,进入了角色的世界。无论是阿童木案例中贴纸的激增,还是角川历彦式媒体组合所催生的对作品变体的跨媒介消费,都不单单是由对角色或叙事的欲望所驱动的,而是由生产性消费者参与角色世界的欲望所共同驱动。因此,借鉴拉扎拉托的精辟见解(“创造的不是对象(商品),而是对象存在于其中的世界”),我们或许可以这样认为:日本动画式媒体组合不仅创造了作为物质对象的角色商品,而且还创造了角色所属的世界。正如大塚在他分析“圣魔大战”现象时所强调的那样,角色周边所提供的角色世界接口,才是刺激消费的主要因素之一。事实上,对这种角色-世界关系的开发的重视,已成为了当代文化产业创作者的共识。[99]

拍摄棉花娃娃,就是探索角色-世界关系

因此,动画体系中的消费并不止步于角色(作为商品)的购置,更建立在角色周边之于其叙事世界的中继功能(relay)之上。角色周边是介入角色世界的媒介,并折射着角色所属的世界。因此,积累对特定角色世界的认识的驱力,并不是消费角色世界的唯一基础。[100] 造就这种消费的,还有介入角色世界可能性的提升。然而,这种对动画或小说虚构世界的介入的前提,是通过角色化身进入角色世界。[101] 特定作品系列中的每一件角色商品,都提供了差异化地访问其世界的一种方式。角色的抽象实体,在它对转导性、跨媒介性和跨物质性的统一中将它的周边和它们发散的视角联系在一起,并使世界中可能的矛盾并行不悖——实际上,最近的媒体组合中也确实出现了这样的现象。在此,我们对拉扎拉托关于当代企业的论述作出最后的补充:日本动画式媒体组合,同时创造了(1)作为物质对象的角色商品、(2)角色商品所属的世界,以及(3)为不断扩张的世界的一致性提供保障的,非物质地将一切连接(immaterial connective agent)的角色。只要叙事或产品系列仍在不断生产,这个世界便永远无法被完整地把握——唯有通过持续消费角色及其世界并参与到其间,才能接近这个世界的全貌。

结语

本章所描绘的角色-世界消费系统的雏形,出现在《铁臂阿童木》和六十年代初的动画媒体组合中。当时,角色图像的静止性是连接其种类各异的化身并向消费者保证其忠实度与一致性(尽管其物质形式千变万化)的主要方式。这种静止性借鉴了更早的媒介形式(例如纸芝居和漫画),将动画美学锚定在既有的媒体实践中,造就了这种动静并置(dynamic immobility)的似曾相识,并为创作者提供了美学灵感。同时,它也向外延伸至其他商品,在动画、贴纸、巧克力、玩具等媒介之间翩跹而跃,变幻万千。这标志着作为媒介形式交流系统的媒体组合的兴起,也彰显了角色在战后日本视觉文化中的核心地位。实际上,角色图像的一致性——它所锚定的,是动画及其相关形式的特定运动-静止美学——至今仍是媒体组合的标志性特征之一。

然而,正如本书所示,随着时间推移,媒体组合也经历了数次重要转型。最早一次是在七十年代:时任角川书店社长的角川春树,开拓了基于电影的媒体组合。角川春树的重要性不仅在于他对媒体组合模式的采用,更在于他将媒体组合拓展至其他领域的做法——小说、音乐、电影,以及后来的电视媒体。其他公司纷纷效仿角川,争相涌入媒体组合的浪潮。下一次变化发生在八十至九十年代期间,届时,年轻的角川历彦和他麾下的员工(大塚英志等),以及竞争对手德间书店等出版社,将动画重新确立为媒体组合的核心。他们强调作品系列的发散,并将角色-世界关系作为消费的关键要素。讽刺的是,历彦执掌的角川集团近期又杀回真人电影市场,使媒体组合兜兜转转回到了原点(尽管已大相径庭)。2001年后漫画改真人电影和电视剧的大量出现,标示着漫画的东山再起——这一次,它不仅被改编成了动画,更成为了大预算青年向作品的原作。[102]

媒体组合自《铁臂阿童木》以来的发展,实属一日千里而又席卷宇内。然而,围绕《阿童木》形成的以角色为核心的媒体组合,在当前焕发第二春的漫画改电影和轻小说/游戏改动画的制作中依然举足轻重。媒体组合的实践不仅为媒体的协同与融合创造了一片理论和实践的蓝海,亦为日益占据主导地位的“内容产业”概念奠定了基础——它将媒体组合的各种“文化产业”整合成了一种可以被管理(governable)并得到政府支持的联合。事实上,不了解媒体组合及其所依赖的角色-世界关系,便无法思考战后日本大众文化和亚文化的历史。

再次强调,这并不是说自《阿童木》以来,媒体组合没有经历重大的发展/媒体组合的霸权没有受到挑战。某些系列在角色商品化系统内进行了实验,例如《凉宫春日》系列创新性的作品变体。 也有其他作品采用了图像风格与媒介的极端混合,它们融合了摄影、写实和动画风格,并挑战了媒体组合万变不离其宗的角色中心主义。前田真宏的《岩窟王》,汤浅政明的《心灵游戏》《兽爪》《四叠半神话大系》,以及押井守的“超Livemation”【译注:鸭子自创的词汇,指实拍与动画的高度结合】 伪纪录片《立食师列传》等作品突破了动画的极限,并挑战了日本动画式媒体组合中的角色中心主义。相反地,随着潮玩(art toys)的兴起和对手办艺术价值的再发现,玩具本身正发展为挑战媒体组合模式的关键;它重新聚焦于一些学者认为在角色玩具的兴起中失却的物质特异性和图像实验(graphical experimentation)。[103] 日本动画式媒体组合系统所经受的挑战和转变,无疑仍将步履不停。

然而,1963年随《铁臂阿童木》电视动画登场的媒体组合,至今仍未被取代或显得过时。本书所考察的日本动画式媒体组合的历史和理论依然影响深远,特别是在媒体组合或融媒体(Media Convergence)实践日益普及的今天——它们在地理上拓展到了全球媒介文化中,在体验上亦构成了许多人日常生活的重要组成部分。因此,《铁臂阿童木》的诞生(event),既是把握当下媒体组合的构成性瞬间(a constitutive moment),亦是探究日本和全球媒体界的转型,以及日本和全球媒体界与过去五十年在全球和本地所感受到的资本主义的变化之间的密切关系的一个关键视角。

附录

1. 这种将儿童文化中的营销与媒体实践输出至更广阔的文化场域的现象,亦可见于七十年代中期以来的北美电影以及其他文本的媒体生产中。参见马歇尔(David P. Marshall),〈新的互文性商品〉(New Intertextual Commodity),页71–73

2. 参见佐坦的博士论文,《类型在日本电影中的作用》(Role of Genre in Film from Japan),页295

3. 近期出版的一本关于媒体组合现象的书将角川集团描述为日本“最具代表性的媒体集团”。参见“软软战车联合军”(やわらか戦車連合軍),《软软战车流:Web 2.0时代的娱乐与商业纪实》(やわらか戦車流 Web2.0発エンタメ・ビジネス戦記), 页194

4. 松谷創一郎在〈无拘无束的动画、实拍电影和电视剧〉(実写映画、アニメ、TVドラマと縦横無尽)页61指出,出版商自2001年起开始参与制作委员会系统;另请参见松谷創一郎,〈漫画的媒体组合与制作委员会〉(マンガのメディアミックスと製作委員会);多田信在《这就是动画产业》(これがアニメビジネスだ)页101指出,制作委员会系统是“近期的趋势”(至少就动画制作而言)。感谢佐坦提供的关于制作委员会系统历史的补充材料。

5. 松谷創一郎在〈无拘无束〉页75指出,我们应当区分角川的媒体组合与制作委员会体系的媒体组合——前者以媒体组合为目标,后者以媒体组合为效果。然而,两者的相似之处远大于差异:它们都是为推广特定媒体组合项目而设立的,实质上的整合性机构。二者的主要区别在于,前者在特定的媒体组合结束运营后依然存在,并承担成功的全部收益与失败的全部风险;后者在媒体组合结束运营后解散,其收益与风险由成员分配/分摊。

6. 将这一现象与始于五十年代并随六十年代动画体系的发展而正式形成的媒体生态化联系起来的,是商店(特别是面向动画爱好者的那些)全面的广告宣传——通过POP(point-of-purchase,可直译为售点广告)、海报、等身模型等形式。

7. 与此处提出的论点相对照的是,佐坦在《类型在日本电影中的作用》第六章中建议,我们应将角川春树的事业分为两个阶段进行理解:第一阶段聚焦于商业大片,第二阶段(八十年代)则聚焦于以双片联映形式放映的小成本影片(program picture)。然而,本文将会把角川春树的商业模式描绘得较为统一,强调角川书店大片战略的连续性。如篠田博之等作者所强调,大预算电影的商业风格与制作方式在整个八十年代、特别是九十年代初仍保持了高度连续性——例如,角川的失败音乐剧、耗资巨大但最终成为票房炸弹的《天与地》(天地と地,1991;篠田估计亏损20亿日元),以及,春树制作好莱坞影片《开罗红宝石》(Ruby Cairo,又名Deception)的失败尝试(再次造成23亿日元的亏损)。参见篠田博之,〈经历“大骚动”后,角川书店新体制的前景〉("大騒乱"経て角川書店新体制の前途),页75

8. 角川1976至1980年的投资与回报比较,参见上野昻志,〈商品的文化化,或作为广告的电影〉(商品の文化化あるいは広告としての映画),页10;角川公司八十年代至九十年代初的情况,参见外岡秀俊,〈泡沫文化的终结〉(バブル文化の果て),页8;井尻千男、田山力哉、粕谷一希,〈角川春树的梦想〉(角川春樹の見た夢)、篠田博之,〈角川书店新体制的前景〉,页70-82

9. 篠田博之,〈角川书店新体制的前景〉,页76;外岡秀俊,〈泡沫文化的终结〉,页8

10. 篠田博之,〈角川书店新体制的前景〉,页72

11. 大塚英志,〈我和宫崎勤的八十年代(17):漫画与媒体组合〉(ぼくと宮崎勤の80年代(17)コミックとメディアミックス),页269

12. 虽然我将其呈现为春树与历彦兄弟之间的对立,但德间书店的案例表明:我们需要认识到历彦的策略至少部分受到了八十年代市场细分与微观市场策略转向的影响。关于徳间的“隙間”商法(“gap”商业策略)或市场细分,参见野田正則,〈娱乐型出版商的媒体组合——德间书店·角川书店的集团战略〉(娯楽型出版社のメディアミックス─徳間書店・角川書店のグループ戦略);八十年代的市场营销者认识到大众群体的碎片化,并以此为契机将其塑造为微型群体(micromasses),关于这一更广泛的理论与战略转型,参见艾薇(Marilyn Ivy),〈大众文化的形成〉(Formations of Mass Culture)

13. 篠田博之,〈角川书店新体制的前景〉

14. 德勒兹、加塔利,《反俄狄浦斯》,页101;在书中,他们曾将“4+n”与“原始生产”关联起来(页178),但“4+n”更适合用来描述他们所反对的“精神分裂式联系生产”(即“而且,而且…… ”)而非俄狄浦斯式结构。

15. 松谷創一郎指出,即使在近期围绕制作委员会模式设立的电影媒体组合中,这种角色-世界的关系也至关重要。(无拘无束,页71)詹金斯在讨论《黑客帝国》现象(他指出,这受到了日本媒体组合实践的启发)时认为“世界”的概念对好莱坞媒体组合的发展至关重要,并在《融合文化》中写道:“讲故事渐渐成为了一种构建世界的艺术。”(页114)

16. 尽管部分评论者认为角川历彦近年转向真人电影制作,标志着春树式媒体组合实践的复归或重复——参见〈角川历彦HD社长:“扩张路线”是危险的赌注——对父亲与兄长的自卑情结〉(角川歴彦角川HD社長「拡大路線」は危険な賭け--父と兄へのコンプレックス),页66–67——但这种对角色-世界关系的强调,是这次重复中的显著差异之一。

17. 原版于1989年出版,并于2001年增补再版为《定本物語消費論》。我从中翻译了一篇关键论文,题为〈World and Variation〉。

18. 东浩纪,〈御宅文化的动物化〉(Animalization of Otaku Culture),“御宅族”一节(译注:本文首见于东哥哥2003年主编的《網狀言論F改》,其后,它由施泰因伯格和古畑百合子夫妇翻译并刊载于Mechademia)

19. 关于大塚英志入职角川传媒事务所,以及他早就构思好的,使规模较小的媒体组合商业模式得以成立的条件,参见大塚英志,〈我和宫崎勤的八十年代(17)〉,页264-69;大塚英志在《“御宅族”的精神史》页242指出,他1987年开始在角川传媒事务所工作。

20. 大塚英志、东浩纪,〈特别对谈 批评与御宅与后现代〉(特別対談 批評とおたくとポストモダン),页7;这场对话最近再版于对话集《现实的去向:御宅族该如何生存》(リアルのゆくえ──おたく/オタクはどう生きるか),向读者备注,我之前引用的文段已被修订删除。另外,電通是日本最大的广告公司。

21. 大塚英志,《“御宅族”的精神史》,页244;大塚英志、东浩纪,《特别对谈 批评与御宅与后现代》,第7页。

22. 大塚英志、东浩纪,《批评与御宅与后现代》,页7;大塚英志,《“御宅族”的精神史》,页243

23. 大塚英志,〈世界与变异〉(译者:文中的〈世界与变异〉选段,均引自王晗的翻译版本,另请参见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/44949797)

24. 同上,页105

25. 同上,页106

26. 同上

27. 东浩纪在其开创性的《动物化的后现代》中继承并改造了大塚英志的叙事消费理论。虽然在这里我无法充分剖析东浩纪对大塚英志理论的改造,但值得注意的是,东浩纪将“大叙事”与利奥塔在《后现代状况》中讨论现代性与后现代性的断裂时所使用的概念相等同,继而将大塚英志的叙事消费理论等同于现代的消费模式。随后,东浩纪提出了他眼中在九十年代出现的后现代消费模式,即“数据库消费”。如果说东浩纪在历史时期的划分上过于强调断裂(拉马尔,动画机器,页271–274),那么,本书则强调历史连续性:本书认为,叙事消费的逻辑早在《阿童木》中就已萌芽并延续至今。还有一点需要指出:在续作《游戏性写实主义的诞生》中,东浩纪抱怨人们将他的观点误解为“所有叙事都已消失”,尽管在他讨论的时期叙事层出不穷(页18-20)。东浩纪指出:错误的是认为只有“大叙事”衰落。但东浩纪自身也引发了这种误解,归根结底,部分原因在于大塚英志“大叙事”等术语的模糊使用,以及,他所引用的、暗示了一种单一世界观的历史史诗。然而,大塚文本中的“大叙事”不应与利奥塔混淆;大塚英志的叙事世界或大叙事本质上是多元的。后现代和后福特主义消费模式以多重世界为特征,后者有别于利奥塔所称的现代“宏大叙事”中对进步或科学发展的单一信念。大塚英志的大叙事框架自始即为后现代。东浩纪的错误在于将利奥塔与大塚英志的“大叙事”混为一谈,失之毫厘,谬以千里。尽管如此,他的作品依旧引人入胜,对于发展日本御宅文化的批评研究体系而言也十分重要。

28. 大塚英志,《“御宅族”的精神史》,页244

29. 大塚英志,〈世界与变异〉,页107-108;高达系列的英文介绍,另请参见马克·西蒙斯(Mark Simmons)著、本杰明·莱特(Benjamin Wright)插画的《高达:官方指南》(Gundam: The Official Guide)

30. 同上,页109-110

31. 瑞秋·索恩(Rachel Thorn)对漫画市场及其运作机制(politics)做出了精彩阐述,参见索恩,〈“失控”的少女和女性:日本业余漫画社群的欢愉与政治〉(Girls And Women Getting Out Of Hand: The Pleasure And Politics Of Japan's Amateur Comics Community)

32. 大塚英志,〈世界与变异〉,页113

33. 大塚英志尤其批评自己对当时流行的符号学(批评)方法的“无耻”使用,因此,他直到2001年才愿意再版此书。参见大塚英志,《定本物語消費論》,页319

34. 大塚英志曾在《“御宅族”的精神史》页243提及角川历彦对美国桌面角色扮演游戏(TRPGs)及其出版形式的兴趣。

35. 这里,我将大塚英志最近对媒体组合“转录模型”的批评理解为他对角川春树式媒体组合的回顾性批评。大塚在不同媒体间的叙事“重播”与角川书店中的跨媒体一致性之间进行了对比:“之所以将改编计划早已敲定的动画与电影千篇一律地“机械地”从右到左转写成漫画与小说——近来不仅角川书店,许多其他出版社也开始这么做——之所以这些作品如此乏味,正是因为小说与漫画的创作者们被剥夺了“重温乐趣”的空间。这些半吊子的作品甚至不配被称为媒体组合。”(角色小说的制作方法,页186)

36. 东浩纪在《邮政的不安》(郵便的不安たち)页393-407探讨了《多重人格侦探》系列中“真实”与“伪造”之间的分裂。

37. 泰拉诺瓦(Tiziana Terranova)的论文〈免费劳动:为数字经济生产文化〉(Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy)对此做出了简明扼要、影响深远的探讨。另请参见阿维德松《品牌:媒体文化中的意义与价值》一书对“消费者创造品牌价值“的讨论

38. 大塚英志,《物语消灭论》(物語消滅論),页57

39. 考虑到媒体生态化之于理解六十年代媒体转型的重要性,大塚英志在角川任职的部门被命名为“叙事环境开发部”这一事实绝非仅仅是轶事趣闻,而是具有更深远的意义。(“御宅族”的精神史,页246)

40. 拉扎拉托,《资本主义的革命》,页94

41. 同上,页96

42. 同上

43. 德勒兹,《在哲学与艺术之间:德勒兹访谈录》,页177–182

44. 拉扎拉托,《资本主义的革命》,页85页

45. 同上,页69;在福特制工厂中,这一点体现为工人的去技能化(deskilling)与日常任务的重复琐碎;在消费领域,商品的标准化限制了个体调节(modulation)的可能性。简而言之,在福特主义内部,生产与消费均以对个体的严格限定为特征。

46. 同上,页70

47. 同上

48. 同上,页116

49. 莱布尼茨,《单子论》第57段,引用自雷舍尔的《莱布尼茨的单子论》(G. W. Leibniz's Monadology : An Edition for Students),页24

50. 莱布尼茨,《单子论》第57段,引用同上,页27

51. 同上,页50

52. 德勒兹,《褶子:莱布尼茨与巴洛克风格》,页60(译者:中文翻译引自杨洁的译本,页120-121,其翻译中出现了两个“可共存物”,怎么会是呢?)

53. 德勒兹,《差异与重复》,页51(译者:中文翻译引自安靖与张子岳的译本,页96-97)

54. 德勒兹,《褶子》,页81

55. 拉扎拉托,《资本主义的革命》,页70;拉扎拉托的著作也深受其对十九世纪社会学家加布里埃尔·塔尔德(Gabriel Tarde)研读的影响,他在《创造的力量:加布里埃尔·塔尔德的经济心理学与政治经济学》(Puissances de l'invention: La Psychologie économique de Gabriel Tarde contre l'économie politique)中发展了塔尔德的另类政治经济学模型。

56. 同上,页95

57. 尽管“角色周边”一词通常指代衍生产品,例如根据动漫角色设计的毛绒玩偶、笔记本或糖果,但为避免暗示动漫作品属于文化财产而非商品,我亦将漫画和动画系列纳入了角色周边的范畴。

58. 詹金斯的《融合文化》(Convergence Culture)详细阐述了沃卓斯基姐妹对日本式的发散性跨媒介连续性体制(Japanese patterns of divergent transmedia seriality)模式的兴趣;在《新巴洛克美学与当代娱乐》(Neo-Baroque Aesthetics and Contemporary Entertainment)中,恩达利亚尼斯(Angela Ndalianis)在美国媒体(例如《异形》系列)内部发现了相似的趋势。

59. 恩达利亚尼斯在《新巴洛克美学》中提出了类似观点,并同样援引了德勒兹对莱布尼茨的新巴洛克式解读。藉此,她旨在反驳大众文化仅仅是“无意义的重复”的论调,并揭示了大众文化的载体本身参与作品变体生产的方式。尽管其论述具有重要意义,但它仍存在忽视以下内容的风险:大众文化的差异性本质,实则依赖其他领域施加的趋同(convergence)力量的维系——在本章节中,这种力量是通过角色进行运作的。

60. 东浩纪,《游戏性写实主义的诞生》,页125,斜体为原文所加;东浩纪在其早期著作中也强调了角色作为一种实体的重要性——它在九十年代的媒体组合浪潮中,将漫画、动画、电子游戏、小说、手办等元素聚合在一起。参见东浩纪《动物化的后现代》,页76-77,同时参见英译本《Otaku: Japan’s Database Animals》页53,其中,媒体组合被译为“multimedia”,即多媒体。(译者:中文翻译引自黄锦容的台译本,页119,原文强调)

61. 关于品牌理论,参见卢瑞,《品牌:全球经济的Logo们》(Brands: The Logos of the Global Economy),以及,阿维德松,《品牌:媒体文化中的意义与价值》(Brands: Meaning and Value in Media Culture)

62. 阿维德松,《品牌:媒体文化中的意义与价值》,页 vii;他指出了信息资本主义的两个主要特征:第一,“‘生产’与‘消费’或‘流通’之间界限的模糊——这一界限在工业社会理论中曾处于核心地位”,第二,“付诸交流的劳动(putting to work of communication)”——拉扎拉托将其称为 “非物质劳动”。(页9-10)

63. 同上,页126

64. 同上

65. 用一个常用的表述来说:它们很萌。关于萌感(cuteness),参见金塞拉(Sharon Kinsella)的论文,〈日本的萌物〉(Cuties in Japan)

66. 卢瑞,《品牌:全球经济的Logo们》,页88-92

67. 康德里(Ian Condry),〈日本动画的创造力:“酷日本”战略征途中的角色与设定〉(Anime Creativity: Characters and Premises in the Quest for Cool Japan),页148

68. 斋藤环,《战斗美少女的精神分析》,页204(译者:中文翻译引自Homura的译本,页191)

69. 欲想了解将品牌分析卓有成效地应用于叙事世界(如黑客帝国)的著作,另请参阅葛兰奇(Paul Grainge),《品牌好莱坞》(Brand Hollywood);尽管如此,葛兰奇仍倾向于将特定系列作品的叙事世界与该系列背后的公司品牌区分开来(这种做法不难理解)

70. 牛木理一,《角色战略与商品化权》(キャラクター戦略と商品化権),页23、页42;这位专攻角色商业的法律理论家与从业者主张,角色获得法律保护的基本要求,是一个可识别的名称和特定的视觉设计。本书是研究角色商品化的法律理论及判例史的优秀材料,作者牛木理一更是从一开始就参与了日本“角色商品化法”的相关讨论与实践。

71. 参见关于该问题的圆桌讨论,〈‘商品化权’一词诞生之时〉(「商品化権」という言葉が生まれた頃座談会)

71. 牛木理一,《角色战略与商品化权》,页22;另请参见世界知识产权组织(WIPO)1994年的报告《角色商品化》(Character Merchandising),页13

73. 牛木理一,《角色战略与商品化权》,页123

74. 同上,页212

75. 同上,页230

76. 商标法与(反)不正当竞争法,是另外两部被用于保护角色的法律。引用自知识产权实务编辑会议(知的所有権実務編集会議)编辑的《商品化权:实务规则手册——著作权等知识产权的法律基础与商业前沿》(商品化権―実務ルールブック 著作権等知的財産権の法的基礎とビジネス最前線),页11

77. 牛木理一,《角色战略与商品化权》,页556

78. 河野詮,〈商品化权使用许可业务 本质与实施全解 第三回〉(商品化権使用許諾業務 その本質と実施のすべて 第 3 回),页23

79. 卢瑞在《品牌:全球经济的Logo们》页15也对品牌做出了类似论述:“品牌同时兼具虚拟与现实、抽象与具体的属性,它既是相对性的工具,也是关联性的媒介。毫无疑问,这正是作为一种资本积累模式的它如此有效的原因;但品牌的不完备性或开放性也为消费者、社会学家及其他人士提供了发问的契机:‘究竟要做什么?’”

80. 德勒兹,《差异与重复》,页208-209(译者:中文翻译引自安靖与张子岳的译本,页353-354)

81. 角色的功能类似于德勒兹在《差异与重复》和《意义的逻辑》中交替使用的 “悖论性元素”(paradoxical element)“虚拟对象”(virtual object)与“对象=X”(element=x);也就是说,它既使系列与系列彼此区分开来,又促成了它们的交流。正因如此,角色在多个系列中流通,却从未固定于某一个单一系列之中。大山真司建议我将品牌与角色理解为“虚拟对象”,在此感谢。

82. 宫本大人,〈论漫画中角色的 “成立” 意味着什么〉(漫画においてキャラクターが「立つ」とはどういうことか),页48;伊藤刚借鉴了宫本对角色的定义,用同音异义的“自律性”替代了“独立性”(它们的发音都为じりつせい),并在其重要著作《手·冢·已·死:解放漫画表现论》(テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ)中进一步发展了宫本的论点(页54)

83. 孔布斯(Muriel Combes)在《吉尔伯特·西蒙东与跨个体哲学》(Gilbert Simondon and the Philosophy of the Transindividual)页15阐释西蒙东提出的这一术语时写道:“转导,是在其不同阶段、在其多重个体化(multiple individuations)过程中存在的统一模式。”因此,作为抽象实体的角色在其多重化身(multiple incarnations)之中可以说具有一种转导的统一性(而非稳定的同一性)。

84. 正如德勒兹所主张的那样,虚拟有其自身的规定性形式(form of determination),纵使它与现实的规定性形式有所不同。参见德勒兹,《差异与重复》,页207-214

85. 这种屏幕或抽象图像(abstract image)对应德勒兹所说的 “图式”(diagram):一种事物在现实化过程中所经过的屏幕。在《德勒兹论福柯》页73中,他将其描述为 “特定特征的传递或分配(transmission or distribution of particular features)”

86. 河野詮,〈商品化权使用许可业务 第三回〉,页23

87. 卢瑞,《品牌:全球经济的Logo们》,页27

88. 就此而言,角色非常符合卢瑞对品牌的描述——品牌是一种表层或界面,“但它并不位于单一的地点、单一的时间。相反,它就像互联网的界面一样,分布于多个表层(例如产品和包装)、屏幕(电视、电脑、电影院)或场所(零售店、广告牌等)之上。”同前, 页50;同样地,角色是一种在生产、广告和消费的各个层面都有存在的界面。

89. 利比茨,转引自大卫哈维,《后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究》,页122

90. 克莱因、戴尔-威瑟福德、德·皮特,《数字游戏:科技、文化与市场营销的互动》(Digital Play: The Interaction of Technology, Culture, and Marketing),页62

91. 小原博,〈日本的市场营销:导入与发展〉(日本のマーケティング: 導入と展開),页11

92. 将“观看”作为晚期资本主义内部一种价值生产形式的论述,参见贝勒(Jonathan Beller),《电影式生产模式》(Cinematic Mode of Production);阿维德松,《品牌:媒体文化中的意义与价值》;以及马拉奇(Christian Marazzi),《资本与语言》(Capital and Language),页64-68。拉扎拉托的心智政治概念也假定注意力能直接为资本创造价值。

93. 克莱因、戴尔-威瑟福德、德·皮特,《数字游戏》,页29

94. 大塚英志,《角色小说的制作方法》(キャラクター小説の作り方),页219(译者:采用了屋顶的译名)

95. 同上

96. 同上,页220

97. 同上,页221

98. 同上,页223

99. 例如,媒体组合商业实操指南类书籍《软软战车流》页116、《图解角色营销》(図解でわかるキャラクターマーケティング)页60对角色-世界关系的重要性的讨论,以及,康德里关于动画制作的民族志研究〈日本动画的创造力〉页152的相关内容(它极具价值)

100. 尽管如此,这种求知欲依然十分重要。安妮·艾莉森在《千禧年怪兽:日本玩具与全球想象》(Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination)页206-215精彩地分析了知识积累的欲望是如何成为人们参与宝可梦世界的动机之一的。詹金斯在《融合文化》页98-99也指出,这种求知欲在“黑客帝国现象”中同样具有重要意义。

101. 因此,角色商品是作为工业现象的媒体组合与伊藤瑞子(Mizuko Ito)在其《游戏王》案例研究〈童年想象力的技术:媒体组合、超社会性与重组的文化形态〉Technologies of the Childhood Imagination: Media Mixes, Hypersociality, and Recombinant Cultural Form)页91所描述的“超社会性”之间的连接点。

102. 值得注意的是,自二十世纪六十年代初动画兴起以来,动画的受众群体在这期间也发生了一个非常重要的转变。从七十年代的《宇宙战舰大和号》(1974-1975)和《高达》(1979-)开始,动画越来越倾向于同时面向成人与儿童观众,零零年代中期富士电视台推出的“noitaminA”等深夜动画档节目,则更明确地体现了这一趋势——它播出了这十年间一些最具创新性的作品。

103. 设计师玩具(designer toy)是如何挑战以角色为中心的媒体组合的?另请参见我的论文,〈异议的搪胶平台:设计师玩具与角色营销〉(A Vinyl Platform for Dissent: Designer Toys and Character Merchandising)

(译者:引用部分脏脏的。已针对影响阅读体验与自主研究的部分进行调整与增补,更多信息,烦请参阅原书的文献引用部分)

来自:Bangumi