Screenshot | おたくのビデオ (1991)

御宅族运动

文章原名:Otaku Movement

文章出处:Japan After Japan: Social and Cultural Life from the Recessionary 1990s to the Present (Tomiko Yoda, Harry Harootunian ed., Duke University Press, 2006), 页358-394

作者:托马斯·拉马尔(Thomas Lamarre)

翻译:崆峒山下三角鸦、JALKKK、KuronekoS、雨宫优子、水色文书、KAFAK、YDDD、九畹采萧、三咲町、星月如珏

校对:@村上 侑

编辑:夜深人静

文章基于CC BY-NC-SA 4.0发布,仅供个人学习,如有侵犯您的布尔乔亚法权,请联系并提醒号主立刻践行游士删文跑路伦理。

即使不再追求批评的公共性,但仍期待着新的批评可能,欢迎有志者投稿(翻译或原创文章):[email protected],或加入qq:862806192

首先,什么是这一施动者,这一保证了交流的力?

——吉尔·德勒兹

约瑟夫·托宾(Joseph Tobin)在讨论《宝可梦》的跨国传播时指出,官方网络——这指的是,由企业所策划主导的全球本土化进程(glocalization)——只是其成功的部分原因。[1] 在他眼中,“非官方的消费网络”也发挥了重要作用:“日本首播后的几个月内,海外动画宅便开始在线上(邮寄与互联网)线下交换或贩售《宝可梦》的盗版。”[2] 其他关于日本动画(除非另有说明,译文中的“动画/漫画”均指“日本动画/日本漫画”,当然,在个别语境中亦需要将“anime[and/or manga]”灵活译作“动漫”——译注)传播的研究也经常提及那些在企业规范市场、分销产品、收割利润前便已存在的盗版和非官方传播网络。白石沙耶(白石 さや)在分析《哆啦A梦》在东南亚地区的市场开发时指出,日企对盗版翻译和非授权版本持容忍态度,因为,它们认为这些非官方传播为正版的销售铺平了道路。[3]

这仿佛是在说日本动画的官方全球市场有着自己的“阴暗预兆”。[4] 日本动漫画产品的另一条运动轨迹与所谓的御宅族活动相关,并且,它似乎先于企业对市场的规制、标准化与同质化。一方面,这种由御宅族主导的动画图像的流动(movement)似乎推动/促进了正式市场的生成。例如,托宾指出,“就任天堂的全球营销使命而言,这些将宝可梦与其他日本文化产品引入海外的非官方渠道(某些情况下甚至非法)更多起到的是促进而非阻碍作用。”[5] 然而另一方面,御宅群体似乎对官方市场与企业规制保持了一定程度的自主。托宾还提出,“御宅族过于忠诚且满足,他们的步调,与当代资本主义企业所依赖的由消费者的躁动、厌倦与失望驱动的(产品迭代)节奏相去甚远。”[6] 奇怪的是,御宅活动在企业主导的日本动画全球传播过程中,既呈现出加速效应,又表现出延缓作用。他们构成了全球市场得以汇聚与离散的,高速发展或增速放缓的(无维度的)临界点。御宅族运动先于官方网络出现,但后者却未将其完全吸纳。纵使官方网络在发展过程中将御宅族的活动抛诸身后,后者仍以其独特的方式持续存在。御宅族运动与企业市场之间并非对等互惠。尽管二者似乎总是一同出现,但它们彼此并不存在简单的映照或对应关系。

就此而言,御宅族与企业的关系,令人想起安东尼奥·奈格里在他的斯宾诺莎研究专著和近年出版的《叛乱:制宪权与现代国家》中,对构成性权力(constituent power)与宪制性权力(constitutive[or constituted]power)作出的区分。[7] 宪制性权力指涉的是一种自上而下施加于共同体,用以确立既定的社会、政治与经济权力形态的,集中化的命令力量;相反,构成性权力则内在于共同体之中,作为某种始终存在于共同体内部并由其持续行使的内在力量发挥着作用。然而,在奈格里的理论框架中,构成性权力扮演着某种双重角色:宪制性权力无法脱离构成性权力运作——实际上,正是构成性权力维系着宪制性权力的存在本身——但前者却永远无法完全掌控或耗尽后者。借用蒂莫西·雷纳(Timothy Rayner)的表述:“奈格里将构成性权力呈现为一种分布式的、集体性的欲望力量,它驱动着本体论意义上的涌现与社会创新。”[8] 不出所料,奈格里的政治哲学进一步探讨了构成性权力撤离或出走(withdrawal or exodus,这将导致宪制性权力丧失其对生命的掌控)的可能。[9]

配图1. 丰矿的奈格里与哈特正在进行吉列的乒乓球豆蒸

如今,御宅族的活动很大程度上类似于奈格里所说的构成性权力:一方面,它们撑起了日本动画的跨国流动,扩展了企业权力的影响范围,但另一方面,它的创新性力量却抗拒被编码,并总是试图摆脱(escape)它所促成的同质化与标准化的影响。御宅族常被想象为一个社群(其典型形象,是痴迷技术的年轻男性),但这一社群却无法被严格界定;它始终处于流动之中,其边界也不断变动着。与其说这是一个既定的、可定义的共同体,不如说御宅族在活动中构成了一种分布式的集体欲望之力。再者,作为一处局部的、内生的构成性力量,御宅族的活动涉及相当多的工作/劳动(work);这不禁令人想起奈格里关于“劳动核心处的构成性权力”的论述。

奈格里认为,在资本对劳动进行抽象量化与合理化之前,存在一种拥有本体论力量的“活劳动”(living labor):“劳动的力量/‘劳动力’(labor power)既是他律的,也是自律的,既是客体,也是主体;它被制造(指劳动),但它也创造(作为力量)。”[10] 资本必须利用劳动的力量来实现其目的,但它却永远无法完全掌控后者。劳动的力量总有一些部分超出了抽象劳动的把握。因此,奈格里鼓励我们将劳动视为一种纯粹或激进内在性的构成性权力,一种无法被完全容纳、无限多变、持续创造的力量。[11] 本文主张:将御宅族的活动理解为“劳动”(而非某种有边界的文化、心理或身份)是合乎逻辑的。尽管笔者并不会完全忠实于奈格里(或哈特与奈格里)的术语,但“御宅族的‘粉丝劳动’核心处的构成性权力”这一概念,为批判性分析日本国内关于御宅族的一些理论与表述提供了可能。

值得注意的是,二十世纪九十年代日本国内关于动画与御宅族的讨论开始强调一种纯粹内在性(pure immanence),恰恰是在日本动画于全球市场声名鹊起之际。被日本动画的商业崛起吸引来的评论者纷纷撰文探讨动画和御宅族的“力量”,聚焦它们如何打破既有的组织、生产、接受与传播模式——在社会层面、历史维度与美学角度皆然。动画与御宅族成为了某种“全新且迥异”的标的物,许多论者遂诉诸类似纯粹内在性的解释框架。在这一语境下,有关超扁平(Super Flat)艺术的种种思辨——尤其是艺术家村上隆与理论家东浩纪笔下的那些——构成了关于动画图像语境中的激进内在性的最具代表性的陈述。超扁平的艺术作品与理论构想了一种万物平等、共时并存,不存在透视与层级的视觉场。然而,超扁平并非孤例;它承继并整合了此前关于动画与御宅族的诸多讨论——例如二十世纪九十年代顶尖动画工作室Gainax的创始人冈田斗司夫的观点,以及Gainax作品(特别是庵野秀明执导的动画)所呈现的风格化取向。(翻译将以小写的Gainax配对动画工作室及其相关的作品,以大写的GAINAX搭配拉马尔笔下的风格、话语等概念——译者)

笔者之所以关注Gainax、超扁平以及与之相关的关于动画与御宅族的讨论,是因为它们表现出了一种将动画与御宅族置于构成性力量的范畴下加以审视的理论倾向。在这些动画作品、艺术实践、文化批评与美学理论所构成的文脉中,笔者观察到一种持续强调纯粹内在性效应的进路——仿佛动画与御宅族已然断裂于一切既有的视觉、知识与共同体的组织形态,将观者引向一种更贴近后现代时代本质的纯粹经验。然而,尽管此类论述在理论抱负与概念洞察上都可圈可点,但它们却未能形成一种关于内在性或动画本身的系统性理论;相反,它们更倾向于建构一种有关动画的话语体系,换言之,一种对动画的力量诉诸以纯粹内在性框架的话语。就此而言,这种关于动画与御宅族的论述与其说是一种批判性的介入,毋宁说是后现代性或信息时代的一种症候性表征。尽管如此,在笔者看来,该话语就评估动画与御宅族究竟在何种意义上呈现出了真正的新颖性与差异性而言极为重要,并为批判性思考动画和御宅族开辟了可能性。它或许无法提供一套针对动画与御宅族的内在性批判理论,但它却为后者的建构指明了方向。

因此,笔者一方面会指出关于动画与御宅族的讨论是如何削弱它们自身对内在性(或构成性力量)的诉求的;笔者将展示,这些讨论倾向于建构一种话语,将动画确立为一个对象,将御宅族确立为一种身份——这些新的对象与身份并没有真正突破先前的话语形态与身份,而只是对它们进行了置换与重写(reinscribe)。换言之,有关构成性力量的话语,最终变成了一种宪制性权力。另一方面,笔者会尽可能贴近这种话语,并试图捕捉那些“对纯粹内在性的诉求”确实开启了对御宅族运动的批判性思考,或为它的理论化提供了新路径的瞬间。于是,本文实际上勾勒出了笔者所说的“GAINAX话语”的两种倾向:其一,是再生产或重写旧有的(尤其是“男性”和“日本”的)身份认同,其二,是在追求内在性的过程中,拒绝或挑战一切既有的身份与对象。对此,GAINAX话语并未提供任何最终的解决或和解方案(本文亦是如此)。相反,笔者更致力于从内部打开这种矛盾。为构想某种真正崭新的、超越了GAINAX话语所提供的辩证图景的(历史性)运动形态创造可能——本文的目标正在于此。

配图2. 德勒兹笔下的内在性

笔者在开篇引入劳动力问题,是希望表明一种超越这种初步探索界限的重要思路。按照哈特和奈格里的观点,劳动的力量涉及一种双重运动:一方面,它提供了可被控制或转化为劳动的事物,但另一方面,它又使某种能够保持自主并逃脱宪制性权力的创造性力量成为可能。毋庸赘言,以事物的开放性和逃逸的可能性为视角来看待问题,与单纯观察一切是如何被捕获、如何因物质与历史原因而必然失败相比,在伦理与政治上有着截然不同的涵义。

正如下文所讨论的那样,GAINAX话语几乎不关注宪制性权力。每当涉及历史或权力的问题时,它将西方与现代性呈现的是如此单一整体,以至于丧失了探讨它们的可能。遗憾的是,由于忽略了宪制性权力的问题,GAINAX话语总是存在着将被捕获误认为解放的风险——换言之,将宪制性权力与构成性力量混淆。在御宅族与动画的语境中,这种风险尤为突出,因为:与之相关的工作,游走在沟通性劳动(communicative labor)与马里奥·特隆蒂(Mario Tronti)所说的“拒绝策略”(strategy of refusal)之间。[12]

一方面,强调了新技术所介导的各种网络的御宅族活动,似乎拒绝了劳动力的既有组织模式与量化方式。事实上,我们很难从社会学或量化的角度来讨论御宅活动;相比之下,追踪企业战略与市场要容易得多。御宅族运动之所以难以界定与探讨,是因为其边界是流动且具有渗透性的。表面上,只要有动画的地方就有御宅活动,但我们又该如何区分普通的动画观众与御宅族?他们的差别,在于强度与持续性——兴趣的深度、参与程度,以及,热情的真挚与否。这类差异抗拒被量化。正因如此,御宅族所做的工作无论在商业上还是知识上都无法被彻底掌控。市场和企业战略也许能从御宅族运动中获利,但正如托宾的评论所示,它们无法预测或依赖这种运动。正是在这一点上,御宅族运动让人想起特隆蒂的拒绝策略:御宅族无法量化的工作对既有的劳动组织形式构成了挑战。当企业无力引导或驾驭御宅族运动时,它们便会斥之为盗窃或盗版。

另一方面,在职场中,与御宅族相关的工作似乎已经受到了宪制性权力的规训。收集、交换和翻译漫画与动画——通常包括下载、发布和转换文件——这些活动难道不是早就在职场中被编码成了一种沟通性劳动?就此而言,御宅族运动似乎构成了社会普遍的后现代化的一部分,劳动过程转型的一环——后者常在后福特主义、弹性积累(flexible accumulation)或文化经济等概念语境中得到探讨。正如约翰·克拉尼奥斯卡斯(John Kraniauskas)所言,这类生产过程的变化“本质上涉及经济基础对上层建筑的技术性规训,即生产中的‘文化转向’,将娱乐、信息高速公路上的符号与电子语法、社会知识与情感投入劳动。”[13] 总之,与御宅族相关的非官方工作(unofficial work)游走在拒绝劳动的策略与后现代对沟通性劳动的驯服之间。御宅族运动伴随生产与劳动过程的历史转型而兴起,并可能充当不同经济(形式/体系等)的衔接场域。作为非官方工作的御宅族运动,既是劳动,又非劳动。

然而,本文的核心议题并非劳动的剥削或支配,而是米歇尔·福柯若干年前指出的,对现代性至关重要的权力形式——主体化(subjection),也就是主体的形成。[14] 当然,GAINAX话语的动画-御宅族向度的一个基本前提是:如今的后现代日本已不存在类似现代主体的事物,甚至,主体化也可能不复存在。笔者认为,尝试超越现代主体进行思考是有充分理由的。然而,尽管对现代主体持祛魅态度,但GAINAX话语在需要将自身立场置于历史语境时,却总是将现代主体作为其参照点。更重要的是,GAINAX话语在知识结构与幻想结构上的游走——从它与现代主体之间的“游戏”来看——似乎仍是现代主义式的。如果我们的目标是在现代主体的框架之外思考动画与御宅族的力量,而不是简单宣称已经超克了现代性,那么,我们就必须从以下两个角度对其加以审视:这种对纯粹内在性的追求是如何倾向话语建构的?它如何打开更广阔的外部?

GAINAX话语

关于日本动画的某些论述显示出了惊人的规律性。笔者之前提到,Gainax的创始人冈田斗司夫作为御宅文化的推动者,其作品与Gainax社的作品——特别是庵野秀明的电视动画和动画电影——共同构成了动画和御宅族话语的形成场。Gainax的成功始于(叫好不叫座的)剧场版动画《王立宇宙军:欧尼亚米斯之翼》(1987),之后,它推出了庵野执导的《飞跃巅峰》(1988)和《蓝宝石之谜》(1990)。这些作品为《御宅族的录像带》奠定了基础。这部讲述了御宅族和Gainax起源的OVA将在后文得到进一步探讨,同时,笔者也会对人们眼中的Gainax社集大成之作、现象级的《天鹰战士》(1995)展开详细分析。(后文将统一简写为《EVA》,再见了,所有的节目效果——译注)

出于某种特殊原因(希望能在后文解释清楚),笔者亦在“GAINAX话语”中融入了艺术家村上隆的超扁平概念和文化理论家东浩纪的论述。东浩纪的代表作《存在论的、邮政式的——关于雅克·德里达的研究》(存在論的、郵便的―ジャック·デリダについて, 1998)用日本流行文化重新解读了德里达。他的《过度可视化的世界》(不过视なものの世界, 2000)和《动物化的后现代:从御宅族视角看消费社会》(動物化するポストモダン, 2001)进一步为他的动画及御宅批评奠定了理论基础。东浩纪为村上隆的“超扁平”展览目录撰写的文章,在他的理论与村上隆的艺术之间建立起了重要关联。

配图3. 潮酷二次元东哥哥

尽管侧重有所不同,但村上隆和东浩纪却对“动画是什么”以及“动画如何运作”有着共同见解——其中许多观点与冈田和Gainax的相一致,有时甚至明显源于后者。总体而言,东浩纪理论的侧重点阐释了GAINAX话语的诸多含义。这些关于动画和御宅族的论述是如此具有规律性,以至于它们可以被概述为一种福柯意义上的动画话语,因为,这些论述似乎暗示了其与动画娱乐的制度性规范之间的某种关联。[15] 但笔者的目标不是为GAINAX话语的动画及御宅族向度追本溯源。本文也不打算全面探讨这些论述与日本的其他话语之间的联系。笔者感兴趣的是这些关于动画的不同讨论中所涌现出的,对动画图像的运作方式(特别是它如何塑造“御宅族”这种狂热粉丝)的共同认知。该话语的核心在于识别出一种分布式的视觉功能,换言之,动画视觉场的一种构成性力量。不过在开始之前,笔者想先概述一下东浩纪、村上隆、冈田斗司夫和庵野秀明对动画的一些共同观点。

配图4. 后现代江户儿村上隆

首先,这些论述都对日本动画的谱系有着共同理解。它们试图以较狭义的方式定义日本动画,并主张它起源于手冢治虫漫画原作改编的电视动画《铁臂阿童木》(1962)所开创的日本有限动画风格。然而,直到二十世纪七十年代年代末八十年代初,有限动画的各种形变(transformation)才通过《宇宙战舰大和号》(1974)、《银河铁道999》(1979)、《机动战士高达》(1979)、《超时空要塞》(1982)等电视动画以及新创刊的《Animage》等同人杂志确立了日本动画独特的美学风格。村上隆在“超扁平”展览的目录中,正是以他为日本动画谱系勾勒的这幅草图来界定贯穿其作品的独特动漫美学的。[16] 当然,还有许多粉丝活动与作品可以被纳入其中。然而,这条基本的历史谱系在GAINAX话语中占据了核心地位。它几乎一字不改地出现在了冈田斗司夫的著作及Gainax的《御宅族的录像带》中——后文将就此展开讨论。毫不意外,这些出身背景各不相同的评论者都将庵野的《EVA》的巨大商业成功视为这一谱系的顶点(与确证)。

配图5. Gainax的动画女主角们

顺便一提,这种动画谱系强调的是面向男性的作品与活动。尽管女性漫画家的作品也受到了一定关注,但它们被纳入视野更多是因为“可爱且充满潜能(potent)的少女形象源自她们的作品”的缘故。[17] 此外,该谱系有意识地回避了历史问题。虽然它为日本动画构建了一条历史谱系,但它却完全忽略了“如何组织历史”的问题。东浩纪干脆打出一记躲避球:他将日本动画置于后现代与后历史的语境中;在他眼里,动画超越/脱离了历史,或在历史之后。同理,这些动画论述往往回避分析叙事,并主张粉丝主要是与动画图像,而非叙事(物語)建立联系。[18] 换言之,“历史的终结”似乎也使叙事一并终结。的确,东浩纪在《动物化的后现代》的文脉中引入了叙事与数据库结构的对立。显然,GAINAX话语认为有必要摒弃历史和叙事,因为,它将历史与现代性的宏大-目的论叙事混为一谈。不过,讽刺的是,这些评论家的历史陈述大部分时间是在描绘新技术的渐进式涌现——从电视到VCR再到计算机。历史以媒介史的形式回归,但它却再度披上了名为线性史观(linear evolution)的宏大面纱。

因此,笔者决定将这些讨论视为话语而非理论。其理论范式似乎更侧重于定义一个历史时刻、推广一组对象或确立一种身份认同,而非直面根本问题。尽管如此,这种话语仍识别出了一些具有理论意义的内容——即一种视觉与美学意义上(大体如此)的分布式功能,它位于动画美学与御宅文化的核心,并作为一种构成性力量发挥作用。

这便引出了第二个共同点,即他们对动画图像的运作和动画美学的共同认知。其关键在于一种所谓的视觉转变。这种转变也改变了观众与动画对象的互动方式,以及他们与动画之间的关系。以冈田斗司夫为例,他在《御宅学入门》(オタク学入門, 1996)中提请读者注意二十世纪八十年代初粉丝过于专注、近乎痴迷的观看实践。当粉丝们反复(compulsively)播放《超时空要塞》等心爱的动画录像时,他们开始察觉到动画风格在剧集内部和剧集之间的差异。结果,粉丝们开始关注可能被其他观众视为瑕疵、不一致或是琐碎细节的内容。然而,对于御宅族而言,这些看似无关紧要的细节却成为了观看体验的一部分,使观看体验更像是扫描信息,而非阅读故事(这或许启发了东浩纪对叙事结构的终结和数据库结构崛起的思考)。实际上,过往的边缘成为了中心;或者更确切地说,边缘-中心视觉秩序的瓦解,生成了一个非层级化的视觉信息场。东浩纪在他的“过度可视化的世界”或“数据库结构”中发现了类似的现象。冈田斗司夫和东浩纪在关注密集、非层级化的视觉空间时,发现(并建构)了一种可以被称为分布式功能的东西——它与涌现性质理论所构想的机制颇为相似。

涌现(emergence)理论旨在探究模式(pattern)是如何基于系统内蕴的自组织能力,从一个分布式互联的、简单乃至最小化的元素网络中涌现出来的。[19] 尽管目前尚无统一、正式的涌现性质(properties)理论,但观察与实验均表明,任何紧密连接的聚合体都难以避免涌现性质的产生。系统内部会(自发)形成一种连贯性,而这种连贯性是无法通过其构成元素来预测的。系统的整体表现取决于其所有组成部分的活动,但这种全局性的连贯样态与其构成元素本身并不相似。一个模式就此涌现。我们亦可从构成性权力的角度来理解这种自组织能力:对模式进行量化、组织或操作是可能的,但其中总有一种兼具他律性与自主性的力量,能够规避、超越或挣脱理性化的藩篱。这同时也是一个协同系统(cooperative system),因为所有元素在局部与全局层面实现了同步交互。

GAINAX话语在动画图像的空间中构想了类似的情形。它对动画图像的密集、非层级化的视觉空间的强调,正是在试图构想一个分布式的互联空间,使(诸)模式从这一空间中涌现。然而,我们无法通过这种模式的构成元素来预测它本身。GAINAX话语正是在对御宅族的讨论中引入了某种类似协同系统的概念。换言之,内在于“非层级化视觉场”这一观念中的分布式功能,不仅促成了涌现的视觉连贯性,而且还指向了一个协同系统——这便是GAINAX话语的第三个共同关注点。

第三,与视觉层级的瓦解相关联的,是他们眼中创作者等级的崩解。例如,村上隆在其超扁平的日本艺术谱系(主要如此)论述中特别提到了动画师兼设计师金田伊功为《银河铁道999》剧场版绘制的几个场景。[20] 借此,他将目光引向了那些就作品的整体重要性而言看似处于边缘或次要位置的艺术生产。但这种非层级化的视觉场中并不存在边缘性质的创作者。GAINAX话语主张:真正的动画观众(御宅族)会对(“底层的”)角色设计师和原画师与(“顶层的”)导演、制作人或编剧的工作予以同等关注。例如,冈田斗司夫便认为,动画作品是诸多不同创作者共同作用的产物,因此,并不存在一个单一完整的故事。这一观点承袭自他的论述,即:粉丝对作品“不一致之处”的关注,是一种新的美学与接受形式——非御宅族观众可能觉得风格不统一的地方,在御宅族眼中却是一系列艺术家或创作者成果的密集聚合体,一个协同系统便由此涌现。简而言之,在这里,生产与视觉一样是分布式的。

第四,生产等级的这种分布式崩解,延伸到了粉丝与生产者之间的关系上。生产者首先是粉丝;而粉丝则是萌芽状态的生产者。即使粉丝没有像Gainax的创始人那样真的组建动画工作室,他们在消费中也表现得极为活跃,以至于消费本身变得犹如生产一般,仿佛粉丝已然成为共同生产者(coproducer)或协作者(cooperators)。这种协同系统似乎是信息元素密集聚合所产生的内部连贯性的结果,并以一种不可预测的方式涌现而出。因此,御宅族协作者在一个广延(extended)的活动领域中运作,这个领域与其说是生产场所,不如说更像一个行动的剧场(theater of operations)。但这是一种怎样的协作?关于动画的话语倾向于将粉丝的接受行为定性为一种与动画世界的协作——不可避免,且近乎痴迷。我们能否在这一话语内部思考差异、距离或冲突? 抑或,它只是在重新发明旧有的意识形态——那种将视日本为和谐共荣之社会,即所谓“日本株式会社”(Japan Inc.)的意识形态?

要想探讨这些问题,就必须直面主体的问题——这也是评论者们倾向于达成共识的第五个议题。他们基本认为:可定义的主体位置,存在有根本性的断裂。动画的分布式功能在视觉上构建了一个非透视的场域,它阻止了观看位置的形成,从而排除了与视觉场建立可控关系的可能。换言之,分布式视觉场瓦解了感知距离,使观看者与图像之间产生了一种纯粹的情动(affective)关系。[21] 动画突破了电视的画框,而观众与图像间的距离则坍缩为一个纯粹情动的瞬间。其典型特征在于将动画框架(frame)分解为一个以动画人物为中心的,广延的、沉浸式的动画世界——其形式可以是Cosplay,也可以是粉丝能够亲手塑造、组装并注入个人印记的角色模型套件。森川嘉一郎指出,动画首先“殖民”了个人空间;卧室或单间公寓,变成了特定动画作品与角色的“神龛”。接着,私人房间开始以其品味或趣味(しゅみ)渗透进城市。其结果便是个人都市(personapolis)的诞生,它不断瓦解既有的空间与城市等级,将都市景观转化为一个前所未有地密集的视觉场。[22] 换言之,整座城市变成了一个视觉信息的分布式场域,而可定义的主体位置的消解,则催生出了一个以所谓的大众主义(massist)美学为基础的大众主体。

总而言之,“GAINAX话语”在动画图像中发现了某种分布式功能,并借此宣告一切既有等级或组织形式的终结——例如历史关系、动画生产的劳动组织形式,以及,生产者-消费者的等级制度。有些不出所料的是,面对其“被动而热情”的男性粉丝与“充满潜能的少女形象”,GAINAX话语在性别等级制度上依旧表现得矛盾且含混不清。它并未宣告异性恋的终结,却执着于自身的倒错。笔者将在后文回到这一点,因为正是在倒错之中,一种历史关系才以幻想形式浮现。现阶段只需如此说明:GAINAX话语通过诉诸动画的分布式视觉场,宣告了所有等级制度的终结——历史的、现代性的,以及主体的。它对非层级化视觉场的发现,本身就隐含着一种涌现理论,但没有对涌现展开理论化的GAINAX话语只看到了一个协同系统(它将成为一个没有冲突/差异的空间),因此,它濒临一种大众主义式(非)组织的法西斯意识形态。然而,GAINAX话语仅围绕着某种亚文化(御宅族)展开,有鉴于此,它更接近德勒兹与加塔利所说的“微观法西斯主义” (microfascism)。[23] 于是,御宅族的差异性变得尤为重要。这些御宅族真的是一种亚文化吗,还是说他们已经构成了主流?因为只有当御宅族有别于主流或日本整体时,我们才能在GAINAX话语中探测到一种日本内部的差异化运动。否则,关于动画的话语便会沦为民族话语;在这种语境下,GAINAX话语甚至可能催生一种强有力的国族主义。

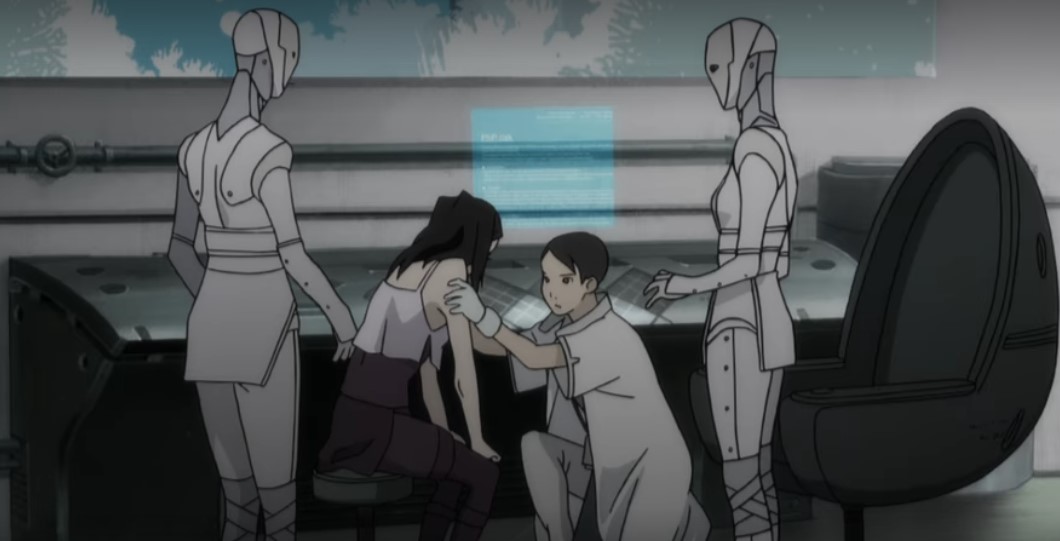

配图6. 你知道吗,Ergo Proxy中有两台名为德勒兹与加塔里的机器人

正因如此,GAINAX话语不仅要强调御宅族的亚文化地位,更要坚持其“超然性”(detachment)——即他们与主流、与其他御宅族,乃至与他所迷恋的对象之间的距离,以及这种距离所生成的差异。“御宅族”(おたく)一词本身便源于一种带有超然与隔绝意味的敬称:“您”,意即“府上”(お宅);将某人称为“府上”,暗示了一种疏离的、高度形式化的关系。因此,成为御宅族便意味着进入一种形式化的、潜在空洞的人际关系。(尽管GAINAX话语逐渐承认了女性御宅族的存在可能,但社会普遍存在一种“御宅族都是少年/成年男子”的偏见,本文亦是基于男性御宅族展开讨论的)因此,尽管视觉层级与社会等级的瓦解为图像赋予了一种令人难以承受的亲近感(一种没有感知距离、关系和位置的纯粹情动),但吊诡的是,动画图像也被建构成了一种新的距离。例如,冈田斗司夫与大冢英志就强调了御宅族的鉴赏力(discernment)。作为无中心无边缘的分布式场域的鉴赏家,御宅族拥有特定的视觉技能并深谙其道。冈田与大塚发现,御宅族与受佛教影响的消费观念之间存在相似之处;这种消费观,与近世江户都市生活的“浮世”(floating world),即鉴赏家们的世界密切相关。[24] 此外,东浩纪援引亚历山大·科耶夫,将该世界观延伸至一种“后历史的清高主义” (posthistorical snobbery)——那是一种将人从其野蛮的物质关系,即“动物化的后现代”中剥离出来的,超然的辨别力。鉴赏力与清高主义,是在有关动画和御宅族的话语中维持某种差异感的两种方式:它们维系着御宅族相对于日本大众文化的自主性。

笔者亦会强调“游戏”(play)在御宅活动中的重要性,但并非是从后历史的清高主义或前资本主义的消费-支出模式的角度。相反,笔者感兴趣的是御宅族在接收与传播图像时的那种近乎狂热的能动性与生产力。正是在这一点上,御宅族的活动变得与工作无异,徘徊于劳动的力量与沟通性劳动之间。也正是在这一点上,“非层级化的协同系统”诉诸的构成性力量才可能发挥作用:御宅族的差异性或许能在理论与实践层面,催生出真正的“御宅族运动”。

御宅学:从辩证张力到倒错

每当需要界定御宅族时,人们首先想到的往往是冈田斗司夫。作为Gainax(日本最成功的动画工作室之一)的创始人,无论是在实践还是在商业上,冈田的言论都不容小觑。自封“御宅之王”(オタキング)的冈田一直致力于将动画作为值得严肃对待的对象推广——这在他的《御宅学入门》(1996)、《御宅的迷途》(オタクの迷い道,1999)、《失去的未来》(失われた未来,2002)等书中可见一斑。重要的是,他意在使动画与御宅族成为值得学术界关注的(研究)对象。自我任命为御宅代言人的冈田试图将“御宅知识”塑造成一种可与学院学科并立的知识形态。1996 年,他在网络上创办了“国际御宅大学”(国際おたく大学),并经常在大学开设讲座。自然,我们很难判断他的所作所为究竟是自我宣传,还是为御宅所作的申辩——毕竟,他是“御宅之王”嘛。我们是否该把他对御宅的深情辩护读作俏皮与打趣?藉由“御宅学”(otakuology),冈田实现了一种在动画与御宅知识的学科化与反学科式的自我构想之间摇摆不定的,学科的游戏化/游戏的学科化。

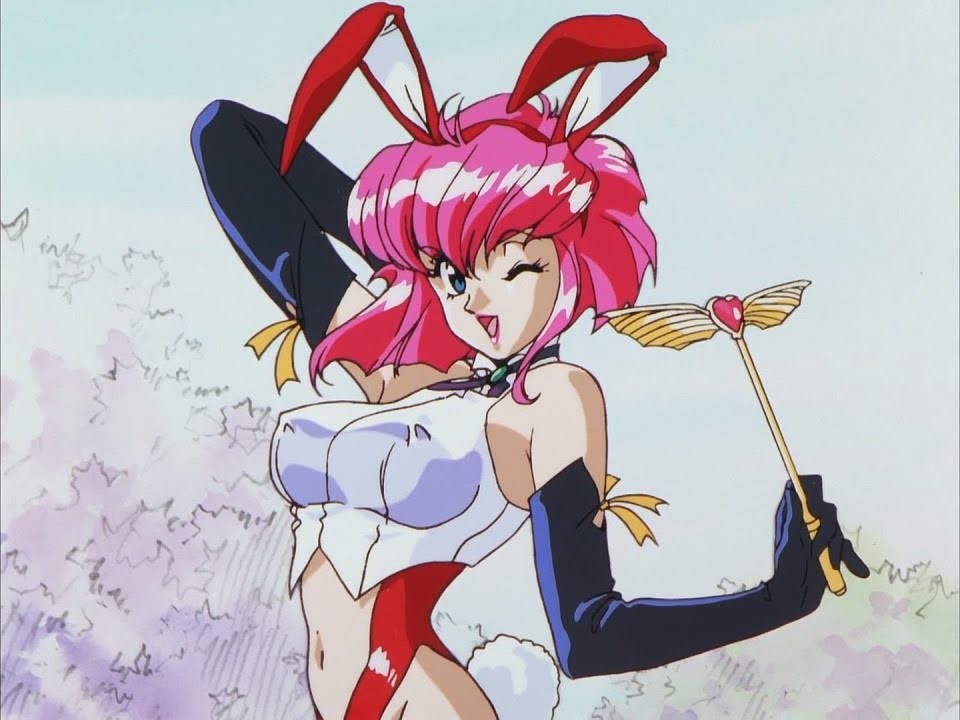

冈田为Gainax分上下两卷发行的OVA《御宅族的录像带》(おたくのビデオ=Otaku no video,1992)撰写了脚本。《御宅族的录像带》作为较早成系统地描绘并评估御宅族的影像文本,在呈现冈田对御宅族立场的同时,亦塑造了Gainax自我合法化的动画谱系叙事。

配图7. 这就是御宅,听冈田斗司夫说

这部原创视频动画,其实是冈田以“Gainax是动画御宅族激情的产物”为设想创作的起源故事。全剧在动画与伪纪录片片段之间交替展开。动画部分讲述了两位好友因酷爱动画而创办工作室的故事:普通、温良的大一学生久保明在偶遇高中旧友田中后,迎来了人生的转折点。田中(据说是冈田的化身)是位严肃的御宅,沉迷于电视动画、漫画、同好会与同人志。渐渐地,久保被田中的世界所吸引,他抛弃了“健康而正常”的生活(以及女友),转而投身至田中那“又宅又诡”的同人社团。在田中的影响下,久保对动画的热情一路高涨,以至于他最终和田中合伙创办了一家Garage Kit(车库组件,也即模型圈内常用的简写“GK”——译注)公司,发行可供组装、可按私嗜改造的动漫角色模型(多为性感女性)——例如他们的原创角色,身姿丰满的魔法少女“Misty May”。[25] 故事中途,二人因手办公司被恶意收购而跌至谷底,但他们最终成功创办了一家动画公司,并开始幻想“让全世界御宅化”。这部OVA既是Gainax的“创业神话”,也是一则奇幻化的青春胜利故事;动画中还充满了各种“业界黑话和现实参考”,并藉此构筑了一个需要付出巨大努力方可掌握的知识空间。

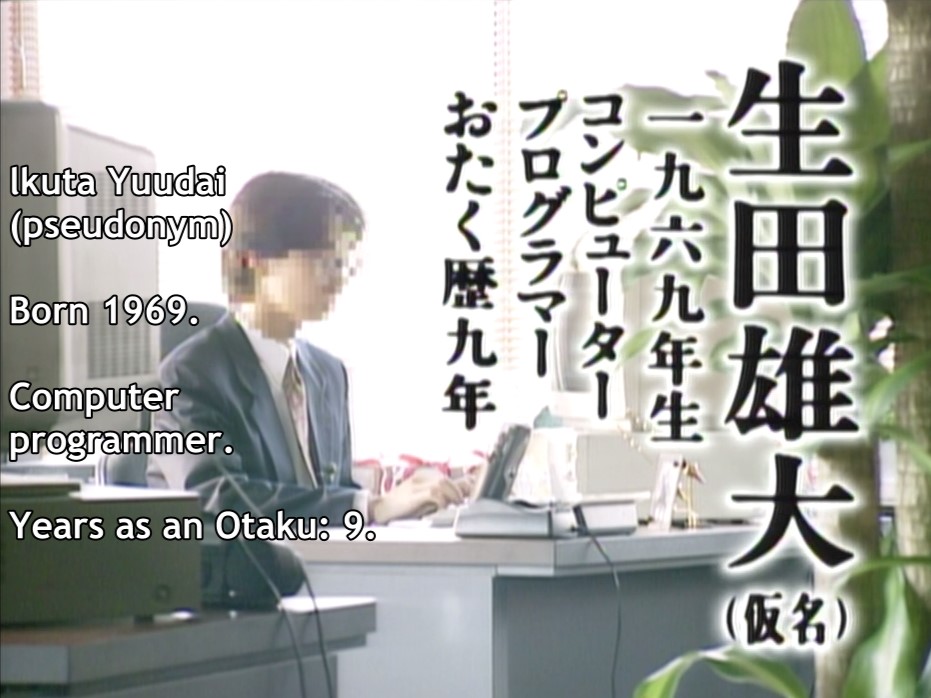

与动画部分交错的,是一系列名为“御宅肖像”的伪纪录访谈。《御宅族的录像带》在这些“访谈”中展示了多位不同类型的御宅族:他们在不同的人生阶段,以各自的方式迷上了动画。一位衣冠楚楚的上班族回忆起大学时代痴迷同人志的自己(在这里,同人志是指由粉丝创作的漫画,它们有时被译作“同人刊物” [fanzines],内容为既有角色的续写或全新角色与故事的创作),并把那段御宅岁月视为一生中最好的时光。出场的还有沉溺于色情、兵器、Garage Kit、游戏、收藏、盗版的御宅,乃至迷恋“日本·动画之国”的美国粉丝。换言之,“御宅族”并非某种可由固定行为或信念界定的单一范畴;其共相只在于对动画的痴迷。剧中的受访者皆为男性,影片叙事也明显带有对同性社交的偏见(homosocial,笔者将在下文就此展开论述),但御宅族不加掩饰的男子气概反而显得可悲(pathetic在英文中兼具“充满激情”与“无助”的双重意涵——笔者)。正是激情使其无助:御宅族的身心,皆为动画所役使;对少年性/青春激情的强调,则是为了凸显(御宅族)面向动画影像的孩童式主体屈从。

这里的关键,在于将规训(discipline)转化为自我修养。《御宅族的录像带》在努力远离规训体制与主体化的同时,转向了爱好者的自我修养:动画部分处处是“业界黑话”,伪纪录片片段则向观众大量抛出各种统计信息;“知识生产”的召唤不绝于耳。此外,御宅活动的强度意味着:成为御宅不仅需要付出巨大努力,而且还需要高度的自律。冈田斗司夫的“御宅学”在构筑知识空间的同时,亦在向隐含有主体化的规训模式看齐。然而,正如那位上班族对大学御宅岁月的怀念所示,御宅族的“工作”与学习或上班不尽相同——换言之,其中隐含着一种拒绝策略,或对既有劳动组织方式的抗拒。那么,御宅族的工作是否构成了一种与现代规训社会相抗衡的替代性工作-知识生产空间?或许,这更像是一种对后现代化社会(御宅技能得以称雄其中)的渴望——换言之,赢在德勒兹所说的,学科边界让位于持续学习与无尽可塑的主体的“控制社会”中?[26]

通过突出御宅族/御宅学在规训与自我修养之间的摇摆不定,《御宅族的录像带》同时展现了以上两种可能性:每一幅御宅肖像旁边的统计信息,不但使人感觉御宅群体(otakudom)远比任何人想象的更为普及(继而暗示御宅族的活动已然在各地侵蚀了现代的规训进程),而且还给人留下了“这一切并非规训致使”的印象。恰恰相反,这些御宅族男性的工作,使他们得以认知并修养自身——这在他们自述入宅经历时所采用的自觉(self-conscious)语调中可见一斑。御宅们显然理解自身欲望最内在的机制。或许他们无法抵御动画的诱惑,无法阻止自己无可救药地迷上动画中丰满强势的少女角色,但这些御宅族却以清醒、自知且近乎理性的态度对待这份激情。换言之,在《御宅族的录像带》中,动画一方面表征为某种与最新的视觉技术密切相关(字面义)、构筑了主体位置的主观技术,一方面又唤起了一个游戏空间,其中,面向新兴技术的主体屈从,使福柯所说的自我技术(其类似于自我修养或自我关照)成为可能。

自我修养的技术在这部动画的叙事中常以超越/克服(overcoming)的姿态呈现——换言之,通过游戏来超越规训形态。例如,久保与田中最终成功创办动画工作室的剧情强化了这样一种理念:只要忠实于“青春激情”,他便会取得胜利;也许有一天,年轻粉丝会“使世界御宅化”。此类个人胜利的叙事,当然会让人联想到自维多利亚—明治时期以来“个人进步即商业进步”(立身出世)的自我成就论;同理,福柯的读者也许能察觉到一位与现代国家相称的自我治理主体的涌现。尽管笔者并不否认将本片读作新自由主义意识形态或后现代式规训的外显的可能,在此,笔者仍要指出:《御宅族的录像带》并未简单坠入这两种可能的任一端点;它对某种无法被自动回收为(recoverable)意识形态或规训的游戏空间的追求,既暗示了对工作的拒绝,又召唤了劳动的力量。

就此而言,GAINAX话语对影像与信息的强调(它盖过了叙事)为我们提供了一条有价值的线索。毕竟,观众在这部OVA中体验到的不只有商业胜利的叙事,他们同时获取了由图表和访谈构成的信息体验。在信息层面,《御宅族的录像带》力图将沟通性劳动转化为构成性力量。御宅族对多种视觉-信息技术的操演(work)固然可能与工作场所理性化的新模式相契合,但本片中的这种沟通性劳动却是没有边界、不可收容的。这种劳动具备传染性(communicable):它如疾病般扩散,如空气传播的逆转录病毒那样肆行,又像笑声一般蔓延,不理一切层级与边界。[27] 因此,本片将御宅族的工作呈现为一种构成性力量,一种劳动力。问题随之回返:御宅族与观看动画或阅读漫画的一般通过之间究竟有何区别?

许多评论者把御宅族的痴心(obsessive nature)视作认真或诚挚的表现。可是,当痴迷与游戏难以区分、当痴迷本身构筑起游戏空间时,又会发生什么?那些认为动画“纯属娱乐”的观众,难道不是在将其拉回常态关系的框架,进而否定其作为游戏空间的可能性?《御宅族的录像带》的标志性特征之一,在于它巧妙地搅乱了工作与游戏,以及,规训边界与其外部的关系,并藉此以一种潜在全新的方式抛出了粉丝文化研究中的基本问题:是否可能在消费主义内部创造出一片自主领域(zones of autonomy)?是否可能在资本主义内部,通过不同的实践方式实现逃逸?抑或,这种“自主”(autonomy)恰恰是最古老的把戏,只不过是为了使人更主动地拜倒在商品之下?对动画影像的屈从——即使心怀自虐式的自觉——如何才能建构一个自主的自我?这难道不是自主的幻觉,自由的终极物化?

自不必说,这些问题是西奥多·阿多诺在粉丝文化分析领域所留下的遗产的一部分。例如,早在1938年,阿多诺谈及音乐拜物教时便指出,其“对立面”,是一种听之退化(a regression in listening)。他评论道:“如果说今天的个体确实不再属于他们自己,那么这也意味着他们不能再被‘影响’。生产和消费这一对立的两级在任何时候都是密切协调,而不是孤立地相互依赖的。它们的中介本身在任何情况下都逃不过理论上的猜想。”[28]

阿多诺为我们描绘了这样一位听众:TA可能对生产和消费间的密切配合心知肚明,却依然无法做到让自己属于自己。粉丝的知识可能是大量、甚至汗牛充栋的,但这对阿多诺来说仍是退化和非启蒙的。众所周知,阿多诺研究文化工业的视角来自他对所谓盛期现代主义(high modernism)的思考。然而对他而言,即使是盛期现代主义也不能够提供一个真正自主的知识领域。它以自己的方式和大众文化一样被物化了(reified)。因此,大众文化和盛期现代主义的关系并不能够彰显一种简单的后者胜过前者的伦理选择。最终,它们的关系并不能产生辩证的运动;那里将只有静止的对立(stultifying contradiction),一个既前进又后退、既前卫又退化的世界,一个充满活动和文化运动、实则静止不动的世界。御宅族运动是否也是如此?

后来的粉丝文化分析对阿多诺的两个观点提出了异议:①他求诸于盛期现代主义的做法(即其精英主义)、②他眼中大众文化接受者的被动性。相反,粉丝文化分析主张紧密、严肃地追踪粉丝群体、研究粉丝活动,摈弃阿多诺对大众文化的偏见。这种研究转向的关键在于御宅族这样的粉丝群体,即所谓“狂热粉丝”(cult fans)。例如,马特·希尔(Matt Hill)区分了粉丝群体和狂热粉丝群体:虽然粉丝群体和狂热粉丝群体表面上相互重叠,但狂热粉丝群体似乎拥有一种至少与普通粉丝部分不同的身份。也就是说,不是所有喜欢某部电视剧的观众都会成为它的狂热粉丝。希尔指出,粉丝和狂热粉丝之间的这种差异“无关粉丝群体的活动强度、社会组织或符号/物质层面的生产力(productivity),而是取决于其持续时间(duration),尤其是在缺少来自媒介源头的‘新’内容或官方产出的情况下。”[29] 由此可见,在缺少官方产出时,狂热粉丝群体依然能够生存下去。如果狂热粉丝们展现出了某种自主,那是因为他们的活动能够独立于文化工业开展,而非仅仅积极地追随它。希尔的分析体现了粉丝文化分析的一种转向,即关注狂热粉丝是如何朝文化生产者演化,进而在某种程度上摆脱官方生产或文化工业的束缚的。

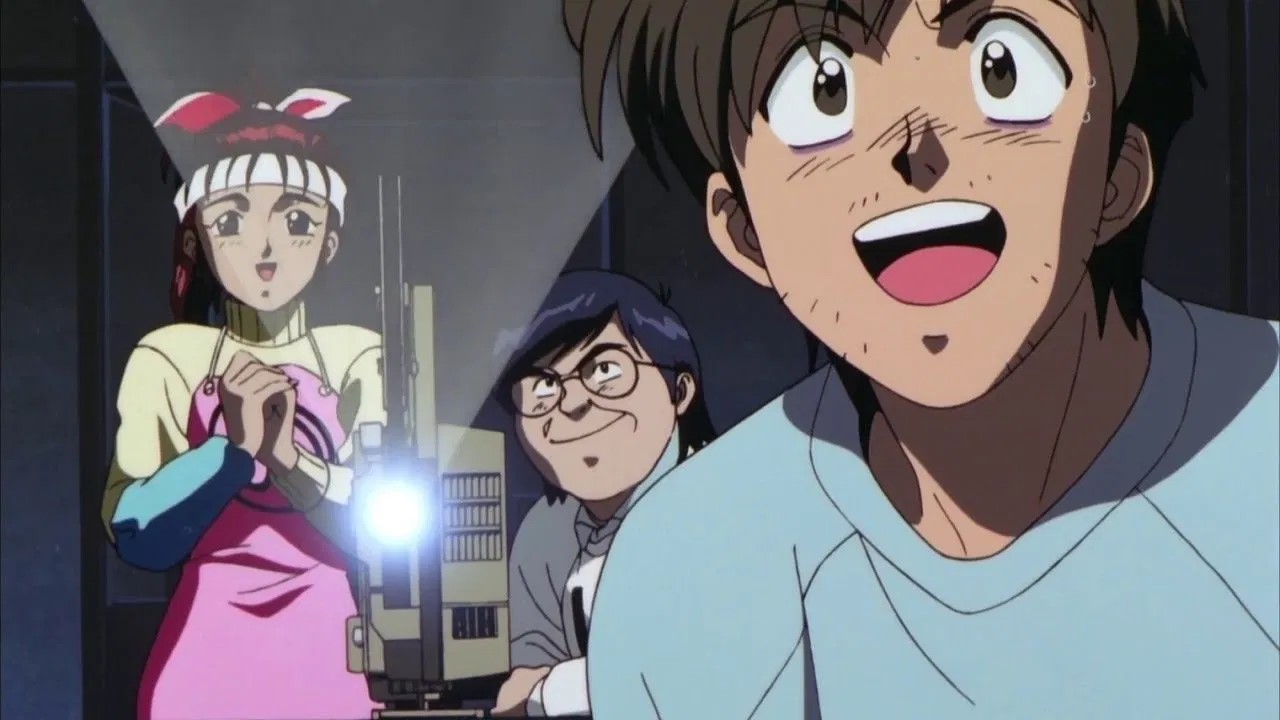

配图8. 觉醒御宅趣味的久保

作为一部关于狂热粉丝的狂热粉丝邪典(cult fan film),《御宅族的录像带》以崭新的方式提出了消费主义中的自主性问题。当然,由于它是一部有关狂热粉丝的狂热粉丝邪典,它的确存在陷入自我指涉物化风险的可能,纵使它声称将文化的消费者转化成了文化的共同生产者。不过,《御宅族的录像带》确实将粉丝活动的强度(和持续时间)推到了一个新的地步。虽然阿多诺的担忧仍然具有现实意义,但这种地步,或者说御宅群体的狂热力量,使我们很难单纯地视它为一种退化,乃至退化的共同生产。相反,正如《御宅族的录像带》试图展现的那样,御宅族的活动把粉丝群体的问题转向了与劳动力相似的生产力范畴;这意味着粉丝和构成性权力之间存在某种关联。这并不是说我们不应该把这种对于劳动力的强调看成是后福特主义或是后现代资本主义的症候,而是说,批评者仍须考虑:就驱动历史变革而言,所谓的上层建筑(知识生产或沟通)起到的或许并不是补充或次要作用。

《御宅族的录像带》呼吁我们关注知识的规训化和沟通的理性化。它的御宅学,作为一种游戏化的规训,致力于将规训的知识转化为自我修养和自我认识的实践。作为一种非官方的工作或游戏化的劳动,它试图挑战劳动、特别是沟通劳动的理性化。此类游戏需要与构成性权力形成某种关联。这正是GAINAX话语中御宅学的困境所在——或许,构成性权力的概念亦是如此。

御宅学中包含着对劳动和规训社会的拒绝策略:御宅们不是工薪族或知识分子,他们有时会与这些群体形成一种负面关系,忧郁或怀旧地对其摆出拒斥(disavowal)的姿态。御宅们很容易恭顺却又不乐意地滑入这两种身份之一,毕竟,他们仍身处这个社会之中。《御宅族的录像带》也描绘了一些令人担忧的负面形象,也就是在社会中迷失或堕落的御宅族。仿佛为这些负面形象所困扰,御宅学追求一种自我差异化的积极力量,一种肯定御宅族差异的方式。久保和田中的成功,正是因为他们对动画的青春激情,后者可能发生在任何地点、任何年龄的任何男性身上。他们的成功提供了一幅差异化的积极画像。然而,正如OVA的伪纪录片部分和动画部分之间的强烈视觉反差所展现的那样,这两种自我差异化始终处于辩证张力当中——无法超越对方,却又无法独立存在。

配图9. 步入社会的御宅族

《御宅族的录像带》中的这种辩证张力,遂变成了自体性欲(autoeroticism)和恋物癖的问题。它强调游戏胜过规训化的知识,进而使自我修养成为可能,但这种认知自我的方式采取了自我娱乐(playing with one’s self)的形式:OVA的一些片段甚至直接将其表现为手淫。《御宅族的录像带》在自我娱乐的刺激和羞耻间举棋不定,又或者说,这是在和纸片人做爱?不管如何,手淫的行为都凝缩了御宅族否定和积极的自我差异化间的辩证张力。那么,性(sex)被推到台前也就不足为奇了。毕竟,性不也正好落在工作和游戏之间,(从社会角度来看)正好介于社会再生产和自我生产的场所之间吗?棘手的是《御宅族的录像带》和女性的关系;它为制作和收集美少女手办赋予的刺激和激情,源于一种独立于现实女性的自主感,进一步说,源于与她们产生联系(换言之,为提供婚姻和家庭所需的经济支持而工作)的社会期望。《御宅族的录像带》暗示了御宅们就自己与现实女性交往的不能性而感到的挫败与(社会层面上的)羞耻。在这种刺激和羞耻、自我肯定和自我否定间的辩证张力中,现实女性构成了男子气概之(不)可能性的成立条件。归根结底,御宅学似乎只是通过诉诸一种自主性的男性潜能(一种独立于女性的自主性),来设想构成性力量(和拒绝策略)。然而,女性的形象在男子气概的自主性幻想中依然至关重要。

配图10. 魔法少女Misty May

总结起来,在自我娱乐中、在自己和现实女性的隔绝中,御宅族显然拒绝了某些形式的规训和理性化,特别是那些关于工薪族和核心家庭的。因此,御宅族正迈入某种新的男性形象。不过,御宅族的女性意象对于工薪族也是可以接受的(这可能源于某种企业文化),就此而言,御宅们未必能够展现出与广为接受的性别社交结构(sociosexual formations,例如职场中的同性社交、规范性的异性恋、性产业等)的激进决裂。正相反,御宅学倒错地重写了广为接受的性别角色。也就是说,包含在御宅族否定和积极的自我差异化中的辩证张力并没有导致静态的收缩(stultifying contraction)。它运动着。它的运动,就是倒错的运动。

倒错是一种尤其难以评估的运动形式,因为它和退步与进步、颠覆与颠倒(subversion and inversion)都不相同。当然,作为一种运动,它能创造出自主领域,但是,能否追踪并界定这些区域尚不明确。诚然,对那些从压抑自我表达的所谓死板或威权式的日本社会结构出发,纯粹将这种御宅族的倒错视为一种日本现象的人,笔者必须指出:御宅群体,并不单纯或仅是日本的现象。日本动画的(全球)人气、以及目前网络上爆发式传播的日本色情动画/里番(或“倒错动画”[perverse animation]——笔者)就在提醒我们,这是一个跨国,而非国家的运动,其源头也不能被追溯到一个孤立的、自我同一的日本。御宅族的倒错源自一个跨国的日本,换言之,一个内部和外部都已经与世界发生联系的国家。为了考察这种御宅族运动的倒错,笔者接下来将探讨GAINAX话语是如何尝试转化恋物癖,或将男女关系的问题转化为男性与媒介关系的问题的。实际上,GAINAX话语在它保持运动的尝试中构建起了新的幻想结构,并希望借此克服狂热粉丝群体内蕴的辩证张力。其关键便在于倒错在媒介扩散运动上的移置(displacement)。

媒介恋物癖:从倒错到增殖

御宅族像是一群在性的意义上处于过渡阶段的青少年——《御宅族的录像带》似乎给人以这样一种印象。御宅族对美少女图像的热情,被视为青少年阶段(adolescence)的少年或年轻男子渴求异性却又缺乏追求对方的信心或手段的结果。“按理说”,这些年轻男性本该褪去对异性影像的热情,转而追求现实存在的女性。又或是说,纵使他们仍喜爱着动画美少女,这种兴趣也不应阻碍他们在现实中发展自己的性别社交(以约会,婚姻和家庭为代表)。然而,御宅族不愿,或“没有能力”这么做。他们仍滞留在过渡阶段,沉迷于二次元美少女,却对现实中的女性漠不关心。

上文这种成长停滞的范式绝非GAINAX话语所独属;它同时遍布于其它形式的御宅学之中。特别值得关注的是,二次元作品往往将青少年阶段的男性对色情制品的兴趣渲染为正常,甚至健康的心理。拿《人形电脑天使心》这部以几乎与《御宅族的录像带》完全相反的方式描写宅活的作品为例。它是一部由四人女性漫画组合CLAMP创作的超人气漫画,后来的同名动画改编亦有着相同的热度。作品中,年轻男主(秀树)对色情产品的嗜好被描绘得相当正常。尽管被抓到拥有成人杂志时他会相当尴尬,但秀树所有的女性朋友都没有对他的色情收藏流露过惊讶或反感。事实上,当男主角与一位超级可爱的人形电脑“小唧”(外观当然是女性)陷入爱河时,每个人都认为他与她/它有着性关系,仿佛这是正常男性会做的那样。然而,根据这部作品的设定,秀树只有消除小唧的记忆和身份才能与她发生性关系。在故事结尾,秀树选择接受这种柏拉图式的状况——他对女主角人格的尊重,胜过了对她的肉欲。秀树宁愿选择放弃性欲也不愿改变她。然而,人们不禁要问:秀树还会用他的色情收藏来处理性欲吗?又或是这些色情收藏解放了秀树,使这位“贤者”得以实现自己心目中的理想爱情?《人形电脑天使心》似乎将御宅族式的对色情产品的嗜好构想成了柏拉图式理想爱情的基础。讽刺的是,色情产品恰恰是阻碍传统性别社交发展的关键,在后者的正常发展中,女性有可能遭受遗弃或失去身份认同。色情产品,并没有阻碍浪漫爱。

配图11. Chobits与爱压抑

与《人形电脑天使心》截然不同的是,面对那些痴心于美少女图像、定制手办和Garage Kits,无法将性欲转轨至现实的御宅们,GAINAX话语并没有给出浪漫化的解答。他们的热情或迷恋,正如其在《御宅族的录像带》中的双重化运动那样,既是福佑,亦是诅咒——是自我肯定的胜利,也是一种自嘲式的幽默。正如前文所述,这并非一种静态的矛盾,而是一种动态的张力;对其最为精准的描述,便是倒错。与《人形电脑天使心》的对比表明:GAINAX话语的根本特征之一,是将倒错作为一种悬而未决或无休止的运动加以使用。

庵野秀明的《EVA》(这部Gainax系作品往往被视为日本动画这一载体的高点)重新诠释了《御宅族的录像带》中的这种双重运动。一方面,《EVA》承袭了传统机器人动画的各种要素——少年(碇真嗣)拥有驾驶巨大机器人(EVA)的特殊能力与先天禀赋,而这可能是拯救地球免遭入侵的唯一希望。熟悉这类故事套路的观众会期待男主角最终取得胜利,拯救他所处的后启示录世界。但另一方面,《EVA》背离传统,在减少描绘战斗胜利的同时,转而专注于刻画男主角与他的人际关系,尤其是真嗣与父亲碇源堂以及他身边的许多年轻女性的互动——她们每个人都要求男主角做出不同的承诺。由此,动画勾勒出了一幅“御宅族的肖像”。在最后一集,随着最终决战的迫近,动画并没有以胜利作为结尾,而是细致地刻画了碇真嗣在作出决断和承诺上的不能性,并在画面风格上转向了一种“动画的零度”,或黑白素描的动画化(也就是直接使用了原画——译注)。大量忠实粉丝对这个结局提出了质疑——这毫不意外,因为庵野本人便将《EVA》本身视为对御宅群体的批评。最终,迫于愤怒粉丝的抗议,庵野和Gainax为《EVA》重新制作了一个更加传统的结局,实打实地为它画上了句号。[30](本文于2006年发表,拉马尔在写作时或许没有将彼时正在制作中的新剧场版系列纳入考量——译注)

《EVA》(正如庵野执导的第一部电视动画《蓝宝石之谜》)的一个重要理念,是构建一个没有完结的系列,并将其呈现为一种冲击(shock)。在粉丝们沉浸于其中,专注于考据细节、探索真相时,动画却突然切断了与他们的连结。对于粉丝群体而言,这可以说是一种残虐的对待方式。暂且不论它是否能凭借画外的第三次冲击为粉丝带来启迪;笔者希望回到这一问题的探讨上来:就作为运动的倒错而言,这一切究竟传达了怎样的信息?

御宅族投身于现实的不能性(otaku’s inability to commit)——这是《EVA》与《御宅族的录像带》共同提出的问题。它们所勾勒的狂热粉丝被困在过渡期,停滞不前(尤其是在性别社交上):碇真嗣无法与自己的父亲和解,无法直接表达自己的欲望,更无法像一个成熟的大人那样行动。可以说,GAINAX式的御宅学唤起了某种强迫性重复(repetition compulsion)。御宅族的这种不能性当中,存在着某种忧郁、疯狂的气质——仿佛御宅们在将自己根本无法和过去的创伤达成和解这一点见诸行动(acting out)。母亲的早逝和世界的崩坏(第二次冲击)构成了碇真嗣的创伤:他无法确定自己是否害怕死亡更甚于这个后启示录世界的崩坏;他感觉自己已经死了。正因如此,真嗣被迫继续重复自己的原初创伤,并在未曾与它达成和解的情况下将其不断移置。《EVA》的叙事和人物塑造完美契合强迫性重复的忧郁气质,但它并未止步于此。那么,这部动画本身又是如何看待它那酷似御宅族的男主角的呢?它是否也强迫性地重复了碇真嗣的强迫性重复呢?这难道正是它拒绝在结局部分完结的理由?

尽管可以从忧郁症和强迫性重复的角度来解读碇真嗣,但《EVA》自身却和这位不幸的主人公保持了距离,换言之,碇真嗣的负面冲动并没有给整部动画奠定否定性的基调,但战斗与胜利的正向冲动(affirmative impulses)同样没有为动画奠定肯定性的基调。笔者认为,正是这些正负冲动间的张力催生了倒错这种运动。然而,即便它在正负冲动间振荡,倒错仍尝试在这些冲动中维持正向的那一面,不过,它全然没有像《人形电脑天使心》那样生产出一种积极正面的和解。不如说,倒错试图在其中寻求某种超越对立冲动之物。这正是最后一集的“零度动画”的作用机制:在风格上,它将自己置于一个作为动画机器还未组装完成的时刻,在这个时刻中,原画的草稿还没有被清理干净、色彩还没有完成填充,角色的动作分镜仍未敲定。一个由尚未按顺序混合动作的“调制线条”(modulating lines;这里,拉马尔或以通讯技术中的调制波借喻具有原生质性的原画线条——译注)构成的多形态场域:这正是《EVA》所描绘的,先于任何行动与反应、肯定与否定的倒错。

倒错有着许多种不同的阐释方法,甚至在受拉康影响的精神分析中也是如此。[31] 在本文的语境中,只消如此说明:倒错代表着一个先于社会传统意义下的性秩序构建的时刻。它被频繁地认为是一种多形性倒错(polymorphous perversion),在这个阶段中,依恋并没有被固着在某个特定的客体上,而是不停地游离。此刻,尚不存在一种充分或相对恰当的替代物能够回溯性地介入,使这一系列游移不定的依恋稳定下来。同理,也不存在一种重复性的、强迫性的,固着于某一客体的执念——该客体承诺提供,但却始终未能交付那种充分的、具有相对稳定性的替代物。倒错在时间顺序上也要先于强迫性重复。它,更像是一种“萌”。

作为一种动画迷们常常做出的反应,“萌”意味着一种对角色的动作,举止或神态(即角色的说话方式和外观)的欣赏——它既可以指自己折服于角色的可爱,又可以指角色使自己“兴奋起来”。使用“萌”这个词,便表明了这个人对角色无法抗拒的欣赏与迷恋。[32] 人们常使用表示“嫩芽”或“花蕾”的汉字来注释它,其间蕴含着生长与增殖的意味。有时,“萌”常与表示燃烧、发光与火焰,带有强烈热情的“燃”联系在一起(在日语中,“萌”和“燃”的假名都是“もえ”,也就是“moe”——译注)。实际上,“萌”指的是一种对图像的情感反应。人们很容易将它与色情产品联系起来,不过,后者是一种已完成组织化、体系化的“萌”。其实,我们可以从这个角度考虑“萌”的含义:它与你在图像中感到的兴奋有关,并引导你去追求更多的图像。这种向前的运动可能会被组织起来,形成一种强迫性重复:你可能会沉迷于图像的某些细节,并不自觉地重复它们;举个例子,一部分御宅族倾向于反复检索/生产带有一定元素的女性图像——包括特定种类的裙子,胸部,头发、武器等等。驱动这种重复行为的,是一种对图像的强烈冲动(élan),它使得人们能够持续关注并对新的图像产生兴趣——这正是“萌”的本质。“萌”,是性欲的重复模式(sexual repetition)被系统化前那一瞬间的感知凝滞。如同倒错那般,“萌”唤起了性(sexuality)的构成性力量,进而催生了一种多形态的增殖模式。

倒错精准描述了GAINAX话语在下述议题上采取的立场:御宅族投身于现实的不能性,以及,他的成长停滞或无止境地困于过渡期的姿态。GAINAX式的御宅族从未实现对自身欲望客体的完全替代锚定(a full, stabilizing substitution)——他们无法将自己对女性图像的迷恋彻底转移到现实中的女性身上。尽管GAINAX话语展示了御宅族欲望中忧郁和疯狂的那部分,它还是试图把这种构成性力量定位在倒错中,定位在一种先于肯定性叙事结构(取得胜利与男性自我成就的故事)与否定性心理结构(成长停滞,或永远固着于青少年时期的形象)的积极力量之中。简而言之,Gainax对英雄或史诗式动画叙事的质询(interrogation)实则一种定位其前话语潜能的尝试——这种潜能,即是“萌”。因此,即使GAINAX话语不时浮现对御宅群体的批判视点,它还是将动画图像完全纳入了自己的生产维度。用于描绘动画角色的调制线条源于一种积极的力量,因此,在看待御宅族迷恋的动画美少女时,GAINAX话语同样采用了一种纯生产力的视角。

换言之,GAINAX话语将御宅群体的积极品质视为一种真正的倾向,并同时将其视为它自己的倾向。其御宅学所试图把握的,是一种御宅族自身尚未察觉的构成性力量。(不难看出,御宅学甚至可能蔑视御宅群体,或残酷地对待他们,正如《EVA》那样。)为了避免过于抽象,请允许笔者对所谓倒错/增殖,以及重复/固着作出澄清:二者的区别在于,一种是不可能或未能与现实建立的关系,另一种则是与现实建立的创造性、生产性关系。

那些认为“御宅族是沉迷于可爱动画美少女图像的男性”的人或许会做出这样一种解读:这种图像以其极致的潜能(potency),替代了某种无法企及的不可得之物。在这种情况下,御宅族粉丝对于图像的热情十分接近一种对无名且不可言明的不在场之物的强迫性重复。御宅族的活动似乎蕴含了一种移置的运动,一种为了掌控并否定匮乏而努力填补之的冲动。换言之:“尽管我事实上永远无法奢望拥有这样的女人,但我却能以另一种方式实实在在地拥有她——即便我所拥有的并非真正的女人,我也能完全塑造和掌控她,这则赋予我以更强烈的权力感。”在此类解读中,创伤的根源,在于男性无法与女性成功互动。或许可以用拉康派术语如此说明:这种局部的(local)失败源于人类与生俱来的不完整性,一种原初的缺失,而这种缺失首先便是通过两性关系体现并获得补偿的。

尽管GAINAX御宅学某种程度上触及了御宅族-动画图像关系中的忧郁基调,但它并未将自身的运动建立在缺失或匮乏之上。相反,它将其建立在潜能之上。但要做到这一点,它就必须撇清动画美少女图像与现实中的女性之间的关系。GAINAX话语并不认为动画图像会通向外部世界的真实女性。它坚决主张:图像只会导向更多的图像。当然,有人可能会认为这是在说GAINAX话语不承认动画世界与现实中剥削女性的性产业之间存在重叠。日本不仅有大量的商业色情动画产品,更有露骨或以性暴力为卖点的色情同人志与之并驾齐驱。(拉马尔在这里更多强调的应该是性产业/H同人群体的生产行为而非最终产品,译文对“production”一词的误配,纯粹是为了使行文更加流畅,当然,也不排除弄巧成拙的可能性——译注)以艾蒂安·巴拉尔(Étienne Barral)为例,他在探讨御宅族时对御宅族中普遍存在的向女性施暴的性幻想表示担忧,并从中察觉到了一种对母亲无意识的憎恨——男孩渴望挣脱这个对他而言不可或缺,到头来却以阉割幻想束缚自己的形象。[33] 同理,斋藤环也提请人们注意动画对支配女性的男性菲勒斯幻想的建构。[34] 我们是否有理由认为,掌控女性图像的兴趣不会助长针对现实女性的暴力行为,抑或不会将人导向真正剥削女性的性产业?是否有理由认为这些图像与实际的社会实践毫无关联?

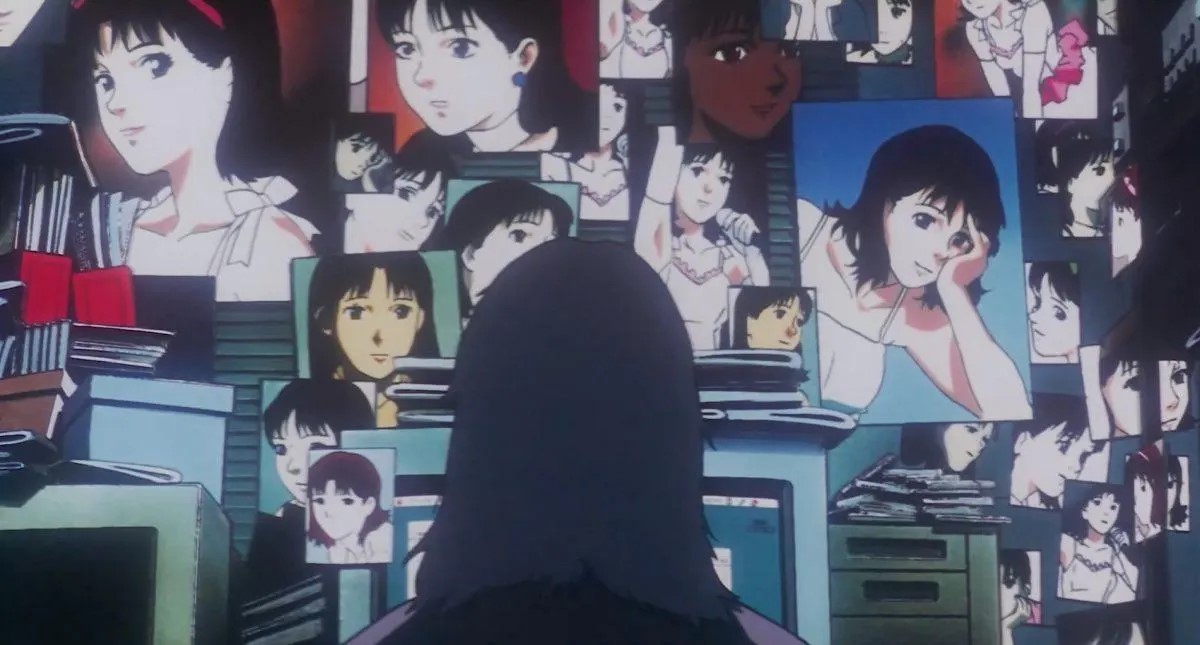

GAINAX话语回避了上述问题;它选择对之视而不见。在GAINAX的作品与GAINAX话语中,只有《御宅族的录像带》的伪纪录片部分对这些问题有着清醒的认知。然而,即使在这样的语境下,重点仍落在了动画图像和御宅世界相对于现实——即现实世界、女性,以及现实本身的自主性之上。再者,人们仍有可能认为这是GAINAX话语对动画所产生的社会影响的否认。但即便如此解读,这种否认也并非简单的否认——否认从来都不简单,正如人与现实的关系那样。因此,当务之急是去探究(而非一票否决)GAINAX话语建构动画差异性的方式。在此,今敏的《未麻的部屋》(1997)对狂热粉丝的批判构成了重要参照。

在《未麻的部屋》中,偶像歌手未麻决定改变自身形象(转型为电视剧演员),一名狂热粉丝对此感到愤怒,并决定跟踪未麻。这位粉丝担心:图像背后真实女性的转变,将使自己失去作为偶像歌手的未麻。于是,该粉丝开始杀害未麻身边的人,威胁未麻,企图强迫她将“偶像未麻”这一身份维持为一个永恒且不可改变的图像。换句话说,这位粉丝与现实之间存在关联,并试图对图像背后真实的女性采取行动,以确保她不背离既有的图像。对这位粉丝而言,图像高于现实,而现实中的女性则必须与图像强行保持一致。如果说《未麻的部屋》对狂热粉丝提出了批判,那其批判的依据便是:这些粉丝,无法视现实优先于图像。这样的批判很有可能事与愿违,因为一切都取决于它能否让观众从眼前的图像中惊醒过来。《未麻的部屋》最后的惊人反转便在于,这位狂热粉丝并非动画反复渲染的男性御宅族(内田),而是一位女性经纪人(留美),未麻做偶像歌手时的经纪人之一。这是个充满了恶意与矛盾的反转;着力描绘男性粉丝与他们所追捧的女性偶像之间的关系及其剥削暴力本质的《未麻的部屋》,却在故事的最后推出了一个卑贱的形象,一位替罪羊——身材肥胖、相貌平平的职业女性,竟成为了疯狂的凶手。相比之下,未麻最后成功转型,成为了一名电视明星。显然,《未麻的部屋》并不想彻底摒弃偶像及偶像崇拜。它只是试图将粉丝群体的暴力投射到卑贱形象之上,借此遏制暴力罢了。[35]

配图12. 唉,噶比

GAINAX话语的运作方式则截然不同。它试图停留在图像内部,摒弃图像与现实女性之间的对应关系。它坚决主张:图像在构建现实的过程中具有潜能。御宅族觉得某张女性图像很萌——以此为出发点,如果该图像出现在漫画中,他会要求推出动画改编;若该图像已同时存在于漫画和动画中,他便会要求推出手办;如果该图像最初以手办形式出现,他会要求推出动画改编;如果已经有了手办成品,他会要求推出Garage Kits,以制作个性化的模型;如果漫画停更,他会续写后续章节;如果某位角色后续的塑造不符合胃口,他会在二创中做出改写;如果该作需要推广,他会参与宣传;如果角色(图像)的露出度未达到期望,他会绘制并贩售前者的色情同人。在这些场景中,狂热粉丝成为了他所推的跨媒介作品的共同生产者或协作者。因此,在御宅族的协作下,女性的图像构筑了一个世界、一种真实。只要御宅族仍保持御宅族的身份——闭门不出,除了高度受控和形式化的社交以外,避免与他人接触——那么,这种女性图像便不会通往外部世界。

在这一场景中,粉丝的终极目标是实现图像和他自身的潜能。有朝一日,这也许会引导他从Garage Kits走向创办动画工作室、研发人形计算机,亦或,打造一款形似自己珍爱图像的女性机器人。尽管如此,在GAINAX话语中,即使是女性机器人也无法完全或充分替代图像的欲望性形变(如《人形电脑天使心》中那样)。GAINAX话语未曾设想过Chobits那样的幸福结局,也从未构想过任何其他的解决方式。它的目标,是追随并进一步发掘图像跨媒介转变的潜能,进而构建出多重的媒介世界。这是一种动漫式的乌托邦想象:角色内在的调制能力造就了一切。

总而言之,GAINAX话语试图通过为自身采纳御宅族的活动所拥有的倒错(而非忧郁)的可能性来定位性的构成性力量——即动画图像-纯粹情动的积极时刻,换言之,萌——它将使多形性倒错转化为一种多媒介增殖的运动。GAINAX话语并未处理动画图像与大写的世界(即现实中的女性)之间的关系,因为它无法做到这一点。GAINAX话语必须主张御宅族从社会现实中抽离出来,否则,御宅族便只是在这个世界中活动;这超糟糕的。若御宅族不抽离现实,其世界与日本的社会现实和文化工业之间/内部的差异便无从谈起。因此,GAINAX话语必须主张御宅族的自主性,但这很大程度上取决于御宅族抽离现实的方式。当GAINAX话语以肯定的方式捕捉御宅族的倾向(并将其视为自身的倾向)时,它将御宅族描绘成了一种抽身至媒介转型空间的存在,并强调其对新技术与新媒介的热忱。它还必须如此主张:萌更多的是指向媒介,而非女性。动画图像(及御宅族)相对于现实中的女性的自主性,正是GAINAX话语的关键所在。

以上做法存在诸多明显问题:GAINAX话语对自主性的追求以一种可预见的方式依赖着同性社交纽带、男性对女性的支配,以及对女性创造力的否定。[36] 构成性力量与男性的潜能/性功能(male potency)被混为一谈。就此而言,问题不仅仅在于GAINAX话语否认女性动画图像与现实中的女性所受剥削之间存在关联。更根本的是,尽管GAINAX话语具备动画领域的专业技术知识,但它对物质性的理解却存在问题。

让我们回到作为一系列密集关联(dense interconnections)的分布式场域的动画图像上来。这无疑正是动画图像能够实现多媒介转变的原因——其各个层级(layer)构成了一个涌现式的、自组织式的开放系统。理论上,任何密集分层且不存在阶层结构的图像都能做到这一点。那么,为何GAINAX御宅学往往将女性图像塑造为一种向媒介转变敞开的场域?为何图像必须带有性别的印迹?女性图像是否存在某种特质,使其本质上更具开放性?答案在于一种古老的形而上学偏见。GAINAX话语倾向于动态物质理论(即自组织系统理论),因此,它视女性为一种更接近物质的存在。事实上,典型的动画美少女——例如《御宅族的录像带》中的Misty May——与女性力量毫不相干。它关乎的是物质的潜能。尽管动画美少女的可爱气质和夸张的女性特征会给人以女性潜能的印象,但它通常并不具备那些常被认为是女性身体所特有的潜能。简而言之,它与母性的身体大相径庭。例如,赛博格与机器人动画的显著特征之一,便是将女性的生殖功能移置到除女性身体以外的几乎所有事物上。这表明某种反常的情况正在发生。仿佛女性图像唯有在不再暗示生育或生殖功能时才具备潜能。这意味着生殖与生育的根本在于男性,或被男性据为己有(如何理解取决于你)。母性的身体是如此的遥远,以至于它完全不再作为一种起源而存在,并失去了它对创造性与生成性的所有主权。这种对女性潜能的剥夺背后潜藏着一种古老的形而上学偏见:女性=被动的物质;男性=主动的形式。

在它对动画图像力量的强调中,GAINAX话语似乎转向了动态物质理论,而该理论本应从根本上动摇这种形而上学的偏见。[37] 这意味着女性图像在自组织系统中扮演着吸引子(attractor)的角色。这正是女性图像能够推动跨媒介增殖与转变运动的原因。理论上,“女性=动力吸引子”的等式会使“女性身体与被动物质相关联”的传统认知复杂化。然而,与此同时,女性吸引子只有在与现实女性的物质性保持距离的前提下,才能取得自身的物质动力(dynamism)。在这一点上,动漫萌系角色的潜能,构成了GAINAX话语中的一个难题(aporia):女性的表象,既重要又不重要。

然而,正是这一难题催生了运动并改变了事物。若要让女性图像以动态方式运作,传统的性组织形式就必须有所改变。性的发展必须被阻断,并向新的情感联结保持开放。目前,动画对媒介倒错的追求显然是一种强有力的幻想——它对GAINAX话语与其他动画作品以外的重要变体与重新诠释持开放态度。但资本主义的问题依然存在。这种倒错/增殖运动,难道不正是资本的运动?资本不正是通过定位激进的内在性或构成性力量,来瓦解旧有模式并构建新模式的?这能在多大程度上于资本内部形成一种有别于资本运作的自主运动?人们能否从拒绝性的发展,迈向一种性的政治或劳动政治?

配图13. 気持ち悪い。

GAINAX话语的有趣之处在于,它将注意力引向了新的全球媒介形态语境下的激进内在性与构成性力量问题,并开辟了这样一条思考路径:具有调制能力的动画形象,是如何在它与新型幻想结构的关系中、在它构建不同媒介间的联结的过程中发挥关键作用的?如此一来,GAINAX话语或许能使全球媒介领域中的内在性政治的理论化成为可能。然而,正如它似乎不愿或无法思考其对倒错/增殖的追求所面临的物质性限制与理论后果一样,GAINAX话语自始至终极度抗拒以日本身份认同之外的任何其他视角来探讨御宅族与动画的跨国运动。

结语:跨国的御宅族运动

最后,请允许笔者梳理一下“GAINAX话语”对“御宅族运动”的想象。前文所述的一切都是同步展开的,因此,结语部分将按顺序进行总结。

GAINAX话语的理论核心在于分布式场域的概念:这种非层级化的、叠加有密集关联的场域,拥有一种内在于动画图像的、纯粹非主体的形式结构,并与新媒介和新技术息息相关。村上隆称其为超扁平,东浩纪称之为过度视觉化的世界与数据库结构,而冈田斗司夫则在他对边缘细节(periphery)的关注中——它破坏了视觉场内部的中心-边缘阶层结构——描述了这一场域。作为一个纯粹内在的时刻(继而延伸出一种体验),分布式场域为打破既有的等级、身份与组织模式创造了条件,并开启了新的可能性。在这一层面,分布式场域不过是运动的承诺罢了,换言之,对某种通向未来之物(一种无主体的经验)的物质性捕捉。

GAINAX话语在下一层面探讨了分布式场域中的模式的涌现。在此,它渲染了两种形象:御宅族(协作者),以及动画美少女图像(吸引子)。GAINAX话语竭力避免将这种激进视觉内在性的构成性力量转化为宪制性权力——像是新的身份,新的秩序,或是新的话语——它不断诉诸分布式场域的内在性,以挑战性别社交发展的既定规范。这里的关键在于:动画美少女不会与现实中的女性建立起任何的指向或对应关系。御宅族对美少女图像的痴迷,也没有落入以男性对女性的支配为基础的传统性别等级制度。实际上,GAINAX话语试图做的,是将分布式视觉场升格为另一种力量,将前话语的形象(指御宅族和动画美少女)作为场域的涌现性加以呈现。动画美少女是吸引子,御宅族是协力者;在既有的等级系统下,他们并不享有主体地位。不难看出,这里对男女关系的重构不过是移置了男性的同性友爱情谊与假定的男性中心主义(masculinist)而已。此外,“吸引子”能令人联想到的,无非荣格原型和对神话起源的探索而已。这便是GAINAX话语的退行性运动。从肯定的一面讲,GAINAX话语的御宅学对视觉内在性的追求抵达了一种倒错的运动,它所主张的视觉内在性也导向了其在性别社交领域中对构成性力量的多形性依附。类似地,GAINAX话语也力图在它与知识生产和生产劳动的关系中,将自己定位在构成性力量的场域内部。御宅族活动表现为游戏的规训(play discipline)和非官方的工作,与大学和企业等机构形成了鲜明对比。

GAINAX话语尝试将它在动画图像中发现的激进内在性延伸至性别社交发展、知识生产以及劳动的领域——这在笔者看来至关重要。它将分布式视觉场的逻辑拓展到其他领域这一点不仅揭示了视觉技术变革的深远影响,更展现了此类变革所可能带来的“启蒙的冲击”(shock of enlightenment):其延长线上可能是一种批判意识、一种内在性的政治。本文正是秉着这种精神,对GAINAX话语进行了深入探讨。

然而遗憾的是,在历史与国家的第三层面上,GAINAX话语却未能反思它对过度视觉化和非层级化场域的构想所带来的后果。仿佛GAINAX话语对分布式场域物质性的思考最初为自身圈定的局限与历史/国家的文脉形成了共谋关系,使其通过动画和御宅族重新思考运动的尝试毁于一旦。看似涌现理论的进路,最终却导向了一种历史的断裂。在涌现理论中,我们期待的是元素(即上文的协力者和吸引子——译注)与涌现模式形成一种无相似的对应(correspondence-without-resemblance),其中,模式本身不与任何元素相似,亦无法由元素本身推演得来。GAINAX话语一度尝试在视觉层面上打开这样的思路,然而,一旦进入历史与地缘政治的语境,它便将“无相似的对应”误读为一种断裂——换言之,它错认为元素与涌现模式之间完全没有对应。彻底放弃起源,便将产生一种“历史已得到超越与克服”的幻觉。在此,笔者尤其联想到东浩纪笔下“动画御宅族即后历史”的观点。

一种有关涌现的理论应当启发人们如是思考:某种新事物(例如后现代)是如何从密集关联的既有(指现代)元素中涌现,却与后者形成差异的?这种新的事物,是一系列物质条件的潜在之物(virtual)的体验与实际化(actualization)。然而,放弃了对应的GAINAX话语无法真正思考物质性或连续性。以东浩纪为例,他将现代性到后现代性(或者后历史)的转变简化成了一种断裂。不出所料,现代主义的执拗低音(意译自modernist fashion)将现代与后现代之间的历史性断裂重写为地缘政治的断裂——换言之,西方现代性与日本后现代性的对立。这使得原本对等级制度、主体位置和身份认同的冲击,沦为了对这些既有元素的辩护。

最后,请允许笔者以最后一则案例,使本文的论述形成闭环。冈田斗司夫1995年赴美参加OTAKON漫展后,写下了他与美国御宅族的邂逅。[38] 在他的记述中,冈田对那些“凝视着日本的美国御宅族”展现出了无比的迷恋。冈田斗司夫对这种凝视的痴迷,不禁令人回想起齐泽克对二十世纪八十年代末西方对东欧巨变的迷恋的讨论。[39]

“最令西方着迷的,”齐泽克推测道,“是民主的再发明(reinvention)。”西方在东欧追寻着自身的起源,追寻着西方式民主所创造的本真体验。同样地,冈田对美国御宅族的迷恋,似乎也是一种重新发明动画和御宅族、重新发现它们的起源与身份的尝试。正如齐泽克所说,真正的迷恋对象,其实是凝视本身——沉醉于日本的本真性的美国御宅族用以回望日本的那种“天真”眼神。因此,冈田斗司夫强调了美国御宅族对御宅身份的自豪感,并重新发明了御宅族身份的意义所在。冈田发现了日本的起源:它已然失落,但却能在外国人对日本的热情中被重新认知。他总结道:“看着他们,我不禁想起——自己曾是那样地迷恋美利坚合众国,那片‘自由’、‘科学’、‘民主’的国度。”总之,美国御宅的热情凝视,确认了日本御宅的身份与主体性。

配图14. 鼻炎怪人睿频二次元

齐泽克旨在揭示民族/国家身份的“无中生有”。某种从未存在之物,在想象中受到威胁,在想象中失落——后者当中涌现的,是一种身份认同。潜在的丧失,为那个过去蒙上了现实的灵晕。这正是冈田斗司夫所做的:他延续了西方的东方主义与日本的自我东方化之间那根深蒂固的共谋模式。于是,西方的东方主义凝视,成为了非西方的位置(它在它与这种凝视的关系中成为了主体)寻求自我认同的根本原因。[40] 然而,这不正是分布式视觉场域所要挑战的吗?缺乏透视和层级的它,本来不应该允许建立基于凝视的位置身份(positional identity)。实际上,东浩纪在探讨村上隆的艺术时就曾援引德里达对拉康凝视理论的批判。村上隆作品中增殖、多重化(multiplying)的眼睛与平面,使东浩纪联想到一种实际化的解构状态。村上隆受日本动画启发创作的一系列形象(例如d.o.b.)并未采用透视法、视觉秩序或视觉层级——这种分布式的视觉场,消解了任何诉诸稳定观看位置的可能。有鉴于此,为何凝视要在另一层面回归?

部分问题在于,东浩纪在日本动画和村上隆的艺术中窥见了后现代的到来——这是通过与现代西方凝视的彻底决裂实现的。遗憾的是,在这种历史-地缘政治断裂的建构中,东浩纪反而复辟了自己本欲批判的那种凝视。这便是他能够自在地使用那些建构日本身份的话语的原因。同理,村上隆最近声称:他迄今为止的艺术作品,并不是真正日本的。他表示,在日本艺术中开创一种超扁平谱系是为了获得国际认可,以便他回到日本追求自己真正的兴趣。村上隆不仅声称自己操弄了西方的凝视,还暗示只有诉诸某种“本真的东西”才可以做到这一点。于是,日本动画的再发明,成为了日本性的再发明。事实上,到了二十世纪九十年代末,日本动画业界已经出现了怀旧运动的迹象——例如《铁臂阿童木》《银河铁道999》等经典动画的重制,它们正是GAINAX话语定义的日本动画代表作——与此同时,日本动画被确立为日本的国家文化。

北美和北美学界也出现了类似的运动。如今,日本研究这一领域对它的新对象(日本动画)着迷不已,并认为它有望为日本研究注入新的活力。[41] 日本动画吸引了大量学生走进课堂,而教授则会通过日本动画来向他们讲授日本社会与历史(理想情况下)。此外,许多日本动画入门书往往会从民族认同或国家寓言的角度来解读日本动画。用一位作者的话来说:“归根结底,日本动画是在与自己对话,并借此强化了它的文化神话与其所偏好的行为模式。”[42] 另一位评论者则指出:“日本动画所从属的‘文化’,在当下的日本属于‘大众文化’或‘通俗文化’的范畴,在美国则作为一种‘亚文化’存在。”[43] 换言之,日本动画常被用来消解(flatten)差异。日本动画“即是”日本,其内部的任何差异来源都会被归结为国家内部的可预见差异(无疑是一种国家寓言)。

类似地,北美大学的日本动画课程往往围绕着更适合文化诠释、曾在国际电影节上发行并得到认可的剧场版动画展开(例如宫崎骏、大友克洋、押井守、今敏等人的作品),并将它们统括为日本动画的“正统”(canon)。然而,这些课程很大程度上忽略了其他类型的日本动画,换言之,数量繁多、无法穷尽的电视动画与OVA作品,其动辄上百集的篇幅常令人望而却步。人们至少得在电视动画与OVA的领域中——GAINAX话语体系将其渲染为“真正的日本动画”的一支——正视大众文化向社群品味的分化,即使这些差异最终存在被视为妄语的可能。尽管在跨国语境中,GAINAX话语同样难免陷入“将日本动画等同于日本”的倾向,但在日本语境中,它确实是在努力处理差异化的问题。

如果认真对待GAINAX话语关于御宅族与动画的论述,那么,日本动画的挑战就在于:它拒绝成为一种以固定的文化身份为起点的文化居间(cultural mediation)。换言之,这种分布式的视觉场无法作为一种能够与他者建立起固定关联的文本进行运作。在这个场域中,与他者的关系并不遵循既定的身份与位置。所有证据都指向这一方向;例如,日本动画在北美的接受过程的确颠覆了文化专业知识的等级制度——以翻译为例,就日本动画的译介、推广活动的范围和广度而言,粉丝字幕组远比大学专家勤奋刻苦。通过这种朴素的方式,跨国御宅网络构成了对主导日本动画学术讨论的文化诠释学及“共谋的凝视游戏”的潜在挑战。

毋庸置疑,跨国御宅族对日本动画的认知并不会自动摆脱日本专家解读日本动画时惯用的文化诠释学。正如冈田斗司夫所指出的那样,许多非日本的御宅族之所以渴望学习日语,正是因为他们认为自己错过了一些仅日本观众、日本文化通和日本专家才能察觉的事物。换言之,这些“亲日的”御宅族承认了翻译中的失真(loss in translation),并企图以文化和语言的专业知识来“填补空白”。然而,若想认真对待分布式视觉场的概念,就必须以不同的方式思考翻译的跨国运动。如果日本动画图像作为一种媒介开口(opening)发挥作用,使它适于多媒体转换,那么,日本动画在跨国运动中的形变就应当被视为其自组织场域的增殖的一部分。如此一来,日本之外出现类似的吸引子与协作者也就不足为奇了。这难道不是日本动画图像应有的运作方式?日本动画在翻译中失真,却也在翻译中被开启。

我们必须认真思考日本动画是如何产生影响的——无论是作为大众文化、亚文化,还是狂热的粉丝文化。一种理论转向是必须的(GAINAX话语正着手于此),否则便无法在不预设固定分析范畴与社会类型的前提下探讨这些新的接受模式和自主领域。GAINAX话语的关键在于,它通过分布式场域激进的内在性,发现了日本动画的构成性力量——这种力量,使既有的性别社交发展模式-知识生产方式-劳动形态的瓦解成为可能。当然,笔者已在上文展示过GAINAX话语的理论转向是如何摇摆不定,止步不前的。然而,它的失败不应被理解为内在性政治本身的失败(纵使这种政治的确存在一定的风险)。[44] 在这里,深化分布式场域的理论与政治意义才是目的。

无论在日本还是其他地方,御宅族首先是网络化和计算机化的存在。动画图像的分布式层叠,为它与多重媒介的交互提供了一个接口/界面。然而奇怪的是,御宅族始终(与计算机)保持在线,却又无时无刻不处于离线状态(与现实世界脱节)。在愈来愈趋向全联通(all-connectedness)的体制中,这种疏离意味着什么?矛盾的是,御宅族揭示了信息的全相关性(all-relatedness)本质上的非关系性(nonrelation)。因此,从潜能的角度来看,成为御宅族便意味着在通讯革命的中心主张非沟通的权利,将拒绝植入工作的核心——这可能会涉及到对劳动回报的不同理解。御宅族与动画建立关系,是否意味着在新媒体与新技术的中心呼唤“对工作的拒绝”?笔者所描述的御宅族运动已经在全球媒介的转型中悄然展开,并出现在了一些活动领域中——这些领域不会被纳入视野,除非我们放弃使用固定的社会或历史身份来想象御宅族与动画。

配图15. 另请参见:https://guides.library.ucla.edu/japanese/media

附录

笔者谨向肯·迪安(Ken Dean)、布雷特·德·巴里(Brett de Bary)、安妮·麦克奈特(Anne McKnight)、莎伦·金塞拉(Sharon Kinsella)和利维娅·蒙内特(Livia Monnet)表示感谢,他们的洞见对本文贡献良多。同时,我还要感谢加拿大社会科学与人文研究理事会(SSHRC)以及麦吉尔大学的资助。

1. Glocalization是一个强调产品本地化的术语。

2. 约瑟夫·托宾,<结论:宝可梦帝国的兴衰>(Conclusion: The Rise and Fall of the Pokémon Empire),《皮卡丘的全球冒险:宝可梦的兴衰》(Pikachu’s Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon),约瑟夫·托宾编(达勒姆:杜克大学出版社,2004年),页269

3. 白石沙耶,<日本的软实力:哆啦A梦走向海外>(Japan’s Soft Power: Doraemon Goes Overseas),《网络力量:日本与亚洲》(Network Power: Japan and Asia),彼得·J·卡岑斯坦(Peter J. Katzenstein)编(伊萨卡:康奈尔大学出版社,1997年),页234-271

4. “首先,什么是这一施动者,这一保证了交流的力呢?雷电在不同的强度之间炸裂,但先于它的是一股不可见、不可感的阴暗的前电流[阴暗预兆](précurseur sombre),它就像是被凹刻之物一样先行规定了雷电的反转道路。【译按:法文“précurseur somber”意指闪电之前的微弱的电流释放,如果在非物理学的意义上使用的话,该词在此处亦可被译为“阴暗预兆”】”——吉尔·德勒兹,《差异与重复》,保罗·帕顿(Paul Patton)英译(纽约:哥伦比亚大学出版社,1994年),页119(译注:中文翻译引自安靖与张子岳的译本,页211)

5. 托宾,<结论>,页270

6. 托宾,<结论>,页280-281

7. 安东尼奥·奈格里,《野蛮的反常:巴鲁赫•斯宾诺莎那里的权力与力量》,迈克尔·哈特(Michael Hardt)英译(明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,1991年);奈格里,《叛乱:制宪权与现代国家》,毛里齐亚·博斯卡利亚(Maurizia Boscaglia)英译(明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,1999年)

8. 蒂莫西·雷纳,《重塑诸众:从出走到规范的生成》(Refiguring the multitude: from exodus to the production of norms),《激进哲学》(Radical Philosophy)2005年5/6月第131期

9. 这在奈格里与哈特合著的《诸众:帝国时代的战争与民主》(Multitude: War and Democracy in the Age of Empire)中表述得最为清楚。

10. 约翰·克拉尼奥斯卡斯,《帝国还是诸众:跨国的奈格里》(Empire, or multitude: Transnational Negri),《激进哲学》2000年第103期,页29-39

11. 埃内斯托·拉克劳(Ernesto Laclau),《帝国的内在性》(The Immanence of Empire),《帝国的华服:解读哈特与内格里》(Empire’s New Clothes: Reading Hardt and Negri),保罗·A·帕萨万特(Paul A. Passavant)、乔迪·迪安(Jodi Dean)编(伦敦:劳特利奇,2004年),页21

12. 马里奥·特隆蒂,《拒绝的策略》(The Strategy of Refusal),《意大利:自治,后政治政治》(Italy: Autonomia, Post-political Politics),(纽约:1980年),页29-30

13. 克拉尼奥斯卡斯,《帝国还是诸众》,页33

14. 米歇尔·福柯,《主体与权力》(The Subject and Power),《米歇尔·福柯:超越结构主义与解释学》(Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics),休伯特·L·德雷福斯(Hubert L. Dreyfus)、保罗·拉比诺(Paul Rabinow)编,(芝加哥:芝加哥大学出版,1983年,第二版),页212-213

15. 若要考虑这一话语的制度性维度,则必须从“御宅族是罪犯或违法者”的印象说起。例如,1989年连环幼童杀害犯宫崎勤被捕后,新闻摄制组和记者在其家中发现了大量的少女漫画和分析少女文化的书籍(包括大塚英志的作品)。参见莎伦·金塞拉(Sharon Kinsella),《成人日本漫画:当代日本社会的文化与权力》(Adult Manga: Culture and Power in Contemporary Japanese Society)(檀香山:劳特利奇,2000年),页126-128;将动画与犯罪进行关联,引发了社会对日本动画和漫画的危害以及御宅族的“性变态”的广泛讨论——实则一场媒体恐慌。人们正是在这种恐慌中,察觉到一种有关审查与监管的话语体系的形成:它开始界定御宅世界的边界。当然,GAINAX话语并不打算强化制度化的审查与监管模式;然而,它在关注日本动画狂热粉丝的灰色地带的同时,亦将其标示为可供监视的场所(sites for observation)。对这种话语建构的探讨必然会牵涉到互联网监管以及它与此前尝试实施的流通管制之间的关系。

16. 村上隆,《超扁平》,东京,2000年(译者:这里所引的既可以是超扁平展览,亦可以是超扁平宣言,大概)

17. 同人志的谱系——这些业余漫画家的作品在每年举办的 Comiket展会上最为瞩目——对定义动画图像而言至关重要。正是女性作者的少女漫画作品吸引了许多萌芽期的御宅族,为后来的男性向萝莉控漫画奠定了基础——它的图像则与模型套件、动画女主角建立起了更为广泛的交织。

18. 图像内部的运动问题(内部的蒙太奇或多平面图像)在笔者看来至关重要,尤其是就它与叙事运动的关系而言。笔者曾在另一篇论文中讨论过这一点,参见拉马尔,《从动画到日本动画》(From Animation to Anime),《日本论坛》(Japan Forum)2002年第14卷第2期,页329-367;评论者们转向分布式图像时,在提出图像内部的运动问题的同时又忽视了它们,因为,他们倾向于忽略图像内部的运动与图像间的运动的关系,进一步说,忽略了它与叙事的关系。例如,东浩纪就将叙事与数据库对立起来。然而,我们需要的是一种更好的叙事分析方法。在这里的语境下,倒错默认涌现为一种准叙事运动。

19. 弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)、埃文·汤普森(Evan Thompson)、埃莉诺·罗施(Eleanor Rosch),《具身心智:认知科学与人类经验》(The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience),(剑桥:MIT出版社,1991年),页86-96;它所讨论的与本文尤为相关——作者们试图提出一种替代性思路,将自我理解为一种与佛教相关的涌现性质。

20. 除了参与《银河铁道999》系列电影的制作,金田伊功还在宫崎骏的片场担任过作画监督,包括《天空之城》(1986)、《魔女宅急便》(1989)、《龙猫》(1988)以及《幽灵公主》(1997),同时,他也是《不思议游戏》(1995)等(电视)动画的原画。值得思考的是,这位被村上隆等人奉为“日本动画美学典范”的动画师,竟对宫崎骏作品那样的“非日本动画”电影(nonanime films)产生了深远影响。

21. 作为纯粹情动的瞬间,观众与图像之间的这种距离坍塌,让人联想到 1910-1920年代的电影理论对特写镜头的讨论。实际上,关于日本动画的新媒体论述往往呼应或重复了关于电影的新媒体讨论;关键在于如何把握新的物质条件与新的体验形式之间的关系。早期的电影理论家经常强调:电影影像似乎能够超越银幕框架,走出影院,走向街头——有时,甚至会带来令人恐惧的后果。

22. 森川嘉一郎,《趣都的诞生:萌之城秋叶原》(趣都の誕生:萌える都市アキハバラ),东京:幻冬舎,2003年

23. “只有微观法西斯主义才能为这个总体性的问题提供一个答案:为什么欲望会欲望着其自身的压抑,它又是怎样欲望着自身的压抑?”——吉尔·德勒兹、费利克斯·加塔利,《千高原》,布莱恩·马苏米(Brian Massumi)英译(明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,1987年),页215(译者:中文翻译引自姜宇辉的译本,页196)

24. 冈田斗司夫在《御宅学入门》中应用了大塚英志关于江户时代消费的观点来解读御宅族。参见大塚英志,《物语消费论:‘圣魔大战’的神话》(物語消費論 「ビックリマン」の神話学),东京:新曜社,1989年;参见马克·斯坦伯格(Marc Steinberg),《御宅消费、超扁平与回归江户》(Otaku Consumption, Superflat, and the Return to Edo),《日本论坛》(Japan Forum)2004年第16卷第3期,页449-471

25. 美版OVA的内页说明(可在线获取)很好地考据了动画的各种细节,并充分展现了它对这种信息密集场域的直观感受。

26. 吉尔·德勒兹,《控制社会后记》(Postscript on Control Societies),《Negotiations, 1972-1990》(中译名为:在哲学与艺术之间:德勒兹访谈录),马丁·乔金(Martin Joughin)英译,纽约:哥伦比亚大学出版社,1995年

27. 幽默的作用(或力量)不应被轻易揭穿、斥为共谋或拱手相让,即使人们是那样的想要严肃对待它。

28. 西奥多·W·阿多诺,《论物化的特征》(On the Fetish Character),《文化工业:大众文化选集》(The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture),J·M·伯恩斯坦(J. M. Bernstein)编(伦敦:劳特利奇,1991年),页40(中译文引自西奥多·W·阿多诺,《奥斯维辛之后:阿多诺笔选》,赵勇、赵天舒译,北京:北京大学出版社,2024年5月,页361——译注)

29. 马特·希尔,《粉丝文化》(Fan Cultures),(纽约:劳特利奇,2002年),页x;将“强度”排除在外的希尔,视“持续时间”为粉丝文化最重要的因素;不过,在柏格森的语境中,希尔的“持续时间”或与笔者所理解的“强度”的重要性相差无几。

30.《新世纪福音战士剧场版:Air/真心为你》,1997年

31. 参见莫莉·安妮·罗滕伯格(Molly Anne Rothenberg)、丹尼斯·福斯特(Dennis Foster)、斯拉沃热·齐泽克编,《变态与社会关系》(Perversion and the Social Relation),达勒姆:杜克大学出版社,2003年

32. 若想简要了解“萌”的概念,烦请参阅森川嘉一郎,《萌之都市》,页27-32

33. 参见艾蒂安·巴拉尔,《御宅族:虚拟之子》(Otaku: Les enfants du virtuel),(巴黎:Denoël,1999年),页156

34. 斋藤环,《战斗美少女的精神分析》,东京:筑摩書房,2000年

35. 今敏随后的两部作品清晰地展现了这一点。在《千年女优》(2001)中,他探索了两位粉丝对一名女演员的迷恋;她的电影与他们的爱超越了历史变迁。《东京教父》(2003)探讨了母性是如何浮现在男性的身体上,并贯穿整个社会关系的——影片所描绘的母性可以脱离女性的身体存在(without settling necessarily on a woman)。然而,这其中仍伴随着对母体本身的某种贱斥。

36. 例如,存在一种将女性排除在创作者之外的倾向。即使GAINAX话语承认了女性作家和艺术家的重要性,它所聚焦的仍是漫画创作者,仿佛女性创作的漫画作品只是日本动画的改编素材。在日本动画中,她们笔下那些可爱且充满潜能的少女形象,在男性粉丝与日本动画制作者的努力下,成为了吸引子或媒介开口。简言之,重心落在了男性对女性图像的重绘(无论后者是否‘描绘了女性’或出自女性之手),而非女性对女性图像的重绘(或她们对少年/男性形象的重绘,将他们视为对象也许偏离了成规)。尽管这给人以性别再构筑(regendering)的印象,但其结果却是一种新的男性,而非新的性别。

37. 朱迪丝·巴特勒与伊丽莎白·格罗斯(Elizabeth Grosz)强势地提出了这一问题。参见巴特勒,《身体之重:论‘性’的话语界限》(Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”),纽约:劳特利奇,1993年;伊丽莎白·格罗斯,<女性主义与理性危机>(Feminism and the Crisis of Reason),《空间、时间与变态:身体政治的论文》(Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies),(纽约:劳特利奇,1995年)。对此,谢永平(Pheng Cheah)在他的论文中给出了精彩的分析,参见谢永平,<物质化>(Mattering),《批评》(Diacritics)1996年第26卷第1期,页108-139,

38. 冈田斗司夫,《爱日本的美国御宅族》(日本に恋する米国のオタク),《AERA》,1995年10月2日,页43-44

39. 斯拉沃伊·齐泽克,《东欧的基列共和国》(Eastern Europe’s Republics of Gilead),《新左派评论》1990年第183期,页50

40. 正如岩渕功一指出,这种日本身份的建构过程通常将亚洲排除在外或斥为卑贱,但亚洲事实上是日本动画最重要的市场之一。参见岩渕功一,《重新聚焦全球化:流行文化与日本的跨国主义》(Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism),达勒姆:杜克大学出版社,2002年

41. 当笔者展示本文的早期版本时,布雷特·德·巴里极富说服力地谈到了日本动画为日本区域研究带来一股新风的可能,这促使我重新思考日本研究对日本动画的迷恋。

42. 帕特里克·德拉岑(Patrick Drazen),《日本动画大爆发:日本动画的本质、原因与震撼》(Anime Explosion: The What? Why? and Wow! of Japanese Animation),(伯克利:Stone Bridge Press,2003年),页viii

43. 苏珊·J·纳皮尔(Susan J. Napier),《日本动画:从阿基拉到幽灵公主;体验当代日本动画》(Anime: From Akira to Princess Mononoke; Experiencing Contemporary Japanese Animation)(纽约:Palgrave Macmillan,2001年),页4

44. 拉克劳在《帝国的内在性》中对哈特与奈格里的内在性政治提出了重要批评,克拉尼奥斯卡斯的《帝国》亦是如此。

(译者:本文采用芝加哥引用格式,附录的格式化参考了拉曼大学中华研究院的本科、研究生学位论文格式手册)

作者介绍

截至发稿时,托马斯·拉马尔任麦吉尔大学东亚研究系副教授一职。他著有《揭开平安时代日本的面纱:感官与铭文的考古学》(Uncovering Heian Japan: An Archaeology of Sensation and Inscription,杜克大学出版社)和《屏幕上的阴影:谷崎润一郎论电影与东方美学》(Shadows on the Screen: Tanizaki Jun’ichirô on Cinema and Oriental Aesthetics),并与姜来熙(Kang Nae-Hui)合编了《现代性的冲击》(Impacts of Modernity)。

来自:Bangumi